Von Björn Eichstädt

Als ich das erste Mal mit meinem ersten japanischen Mitarbeiter auf einem sogenannten Visitenkartenaustauschevent in Tokyo war, trennten sich unsere Wege schnell. Ich sprach Leute an, tauschte Karten und erzählte über unsere Angebote als Kommunikationsagentur. Meine Gegenüber wurden schnell nervös. Alle machten einen Bogen um mich. Nach 60 Minuten hielt ich stolz fünf Visitenkarten in den Händen und dachte: Alles richtig gemacht! Am Ausgang traf ich dann wieder auf meinen Mitarbeiter, der mir – ebenfalls stolz – seine 45 Visitenkarten präsentierte. Das war nur einer der vielen Momente, die mir zeigten: Hier laufen die Dinge anders. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, wie anders.

Seit zehn Jahren bin ich regelmäßig in Japan. Über 40 geschäftliche und private Reisen sind inzwischen zusammengekommen. Was mich schon beim ersten Besuch verwirrte, war die Diskrepanz zwischen dem Image Japans als stagnierendem alten Mann Ostasiens und der Realität, auf die ich bereits 2010 traf. Ich erlebte ein Land, das unfassbar reibungslos funktioniert, das überall kulturelle, technologische sowie prozessuale Wunder bereithält – und das sich dabei völlig anders anfühlt als andere – auch asiatische – Industriestaaten. In den letzten Jahren hat sich dieses Gefühl noch verstärkt, gerade auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Berichterstattung über China als neue Innovationsmacht im Osten. Denn in Japan ist weiterhin alles beim Alten. Und vielleicht auch weiterhin beim Guten?

Bargeld abschaffen? Nicht in Japan.

Innovation funktioniert in Japan oft anders als in anderen Ländern, das ist zumindest mein Eindruck. Sie verläuft langfristiger, ganzheitlicher, allumfassender, kundenzentrierter, evolutiver. Ein gutes Beispiel ist das Thema Payment. Was staunen Delegationsteilnehmer immer wieder, dass es in China im Prinzip kein Bargeld mehr gibt, dass man selbst beim Markthändler via QR-Code und WeChat Pay bezahlen kann, dass China das Bargeld de facto abgeschafft hat. Das ist schön, das ist revolutionär, das ist simpel und am Ende radikal durchgesetzt. In Japan würde so etwas nicht passieren. Denn man würde auf diese Art ja nicht alle mitnehmen!

Deshalb sind Japaner eher darauf aus, Lösungen zu finden, die alle Zahlungsmethoden integrieren. Am besten in Hardware verankert. Denn Hardware ist eine vertrauenswürdige Manifestation von Innovation. Viele Unternehmen, wie etwa das Start-up Coiney haben sich in Japan darauf fokussiert, Lösungen für alle Zahlungsmethoden zu bauen. Wer in japanischen Supermärkten einkauft oder ein Taxi bezahlen will, der hat die Wahl zwischen Bargeld, Bankkarten, Prepaid-Karten aus dem ÖPNV, Kreditkarten oder diversen Mobile Payment Systemen. Das Ganze gibt es als fest installierten Terminal oder auch als mobiles Gerät. Alle mitnehmen, Integration statt Disruption – das ist der Fokus der japanischen Innovatoren. Denn am Ende ist es Teil der japanischen Kultur, dass das Wohl der Gruppe und des Kunden über allem steht. Auch über individualistischen Innovationsideen.

Die mobilen Bezahloptionen von Coiney

Convenience für alle! So könnte man das Motto Japans in Sachen Entwicklung betiteln. Technologie dient im Land der aufgehenden Sonne vor allem dazu, das Leben besser und komfortabler zu machen. Und damit es bequem ist, heißt das eben auch: es nicht zu neu zu machen. „Step by step“, sagen meine japanischen Kontakte gerne. Erst, wenn alle im Boot sind, geht es weiter. Altes mit Neuem verbinden, „on the shoulders of giants“. So schaffen es die Japaner, auch bei älteren Semestern Akzeptanz für Technologie zu schaffen. Nicht selten sieht man 80-Jährige in japanischen Zügen sitzen und Videospiele spielen oder Mangas auf dem Smartphone lesen. Wer sich mitgenommen fühlt, der wird eben auch mitgenommen. Eine digitale Kluft zwischen den Generationen oder auch Diskussionen darüber habe ich selten erleb. In Japan kommen Tradition und Zukunft immer zusammen, auch in Sachen Innovation. Und erfolgreich scheint das noch immer zu sein. Japan ist immerhin weiterhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Auch wenn das Land altert.

In Japan werden auch Videospiele entwickelt, die sich speziell an Senioren richten.

Roboterbären für die alternde Gesellschaft

Wenn wir schon beim Altern sind. Mit diesem „Problem“ beschäftigen sich die Japaner schon seit Jahrzehnten. Einer meiner japanischen Kunden baut heute die Weiterentwicklung von Lötrobotern, die er bereits in den 1970er Jahren erfunden hatte. Der Anlass damals waren die Prognosen für die Zukunft des Landes: Eines Tages würde es nicht mehr genug Facharbeiter für diese Tätigkeit geben, da die Alten die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Weil auch andere Unternehmen so dachten und die japanische Consumer-Electronics-Industrie einen gewaltigen Boom erlebte, folgte eine erfolgreiche Spezialisierung der Robotik. Etwa die Hälfte der globalen Top-Ten-Anbieter von Industrierobotern ist heute japanisch.

Als die alternde Gesellschaft dann tatsächlich kam (und immer älter wurde), entwickelte sich die Robotik auch in andere Richtungen. Die Jungen würden schließlich nicht nur in der Fabrik fehlen, sondern auch in der Pflege. Spezialisierte Roboter, die Medikamente ans Bett bringen, als Pflegebär Patienten im Bett umdrehen oder wie der Katzenroboter Qoobo als Kuschelkissen auf der Couch liegen, waren die Folge. Und auch hier ging es wieder um Convenience. Denn selbst mit weniger Arbeitskräften soll es allen Japanern weiterhin gut gehen.

Der Robear vom Riken Institute und Sumitomo Riko wurde für den Einsatz in der Pflege entwickelt.

Das Roboter-Katzenkissen von Qoobo ist auch für Allergiker bestens geeignet.

In anderen Bereichen kann man Convenience ebenfalls entdecken. Züge sind ein wunderbares Beispiel dafür. Ich sitze gerade in einem deutschen ICE und schreibe diesen Artikel. Deutsche-Bahn-Bashing wäre jetzt denkbar einfach, denn das Erlebnis in einem deutschen Zug hat einfach gar nichts mit dem bei einer japanischen Zugreise zu tun. Da fährt jeder Zug auf die Minute pünktlich ab, während mein ICE gerade schon wieder 22 Minuten Verspätung hat.

„Shisa Kanko“: Sieht seltsam aus, hilft aber beim fokussierten Arbeiten

Dafür, dass es in Japan so viel besser klappt, sind meines Erachtens nach Innovationen auf verschiedenen Ebenen verantwortlich: neue Materialen, eine extrem ausgefeilte technische Überwachung der Infrastruktur und vor allem raffinierte Prozesse. „Shisa Kanko“ heißen die Workflows bei der japanischen Eisenbahn, auf Englisch: Pointing-and-Calling. Um bei Überprüfungen des Materials und der Abläufe alles richtig zu machen, zeigen japanische Bahnmitarbeiter auf zu überprüfende Instrumente oder Hardware und rufen laut den Namen des zu überprüfenden Objekts. Sie tun das sowohl allein als auch auf Distanz, so dass Kollegen am anderen Ende des Zuges die Gesten sehen und aufgreifen können. Das Shisa Kanko fokussiert selbst bei langweiligen Tätigkeiten und reduziert die Fehleranfälligkeit signifikant.

Auch wenn kein anderer Mitarbeiter dabei ist, gilt für japanische Zugführer: Pointing-and-Calling

Ich habe die Methode auch schon ausprobiert, zum Beispiel beim Aufräumen der Küche – und tatsächlich räumte ich benannte Gegenstände zuverlässiger in den Schrank. Warum dieser Aufwand? Wie oben bereits erwähnt: Es geht um das Wohl aller. Wer pünktlich kommt, ist nicht im Stress, kann alles wie geplant erledigen, ist ein zufriedener Kunde. Das ist gerade bei der Bahn eine wichtige Sache. Denn in Japan gibt es bei anderthalbfacher Bevölkerung etwa zehnmal so viele Bahnfahrgäste wie hierzulande. Das liegt zum einen an der Qualität der Züge, aber sicherlich auch daran, dass sich Menschen in einer Gruppenkultur, die Japan ist, weniger voreinander „ekeln“ als in einer individualistisch geprägten Gesellschaft.

Vor Erdbeben werden alle gewarnt. Über alle Kanäle.

Weitere technologische Disziplinen, in denen die Japaner ziemlich weit vorne sind? Der Schutz der eigenen Bevölkerung vor Katastrophen, zum Beispiel. Japanische Gebäude sind sehr erdbebensicher. Zyniker werden jetzt darauf verweisen, dass das in Fukushima auch nichts genützt hat – und das stimmt auch. Aber wenn man sich anschaut, von wie vielen Erdbeben Japan jährlich heimgesucht wird, passiert doch erstaunlich selten etwas. Etwa 20 Prozent aller Erdbeben der Welt, die eine Stärke von 6,0 oder mehr auf der Richterskala haben, treffen auf Japan. Insgesamt sind es etwa 1500 Erdbeben jährlich.

Die Folge davon sind nicht nur andere Bauweisen als in erdbebenarmen Ländern, sondern auch ein ausgeklügeltes Warnsystem für die Bevölkerung – das sein deutsches Gegenstück Katwarn, das vom Fraunhofer Institut entwickelt wurde, ziemlich alt aussehen lässt. Das EEW, kurz für: Earthquake Early Warning System, wird von den Mobilfunk-Providern NTT Docomo, Softbank und KDDI zentral für Kunden ausgespielt. SMS und Alarmtöne kommen parallel auf allen Smartphones an. Wenn man das noch nie erlebt hat und bei einem Alarm gerade in einer U-Bahn sitzt, kann man einen ganz schönen Schreck bekommen. Auch hier ist wieder wichtig: Das System ist für alle. Niemand wird hier übergangen – denn das EEW nutzt natürlich auch Radio, Fernsehen und Internet. In Zeiten des Klimawandels wird man diese Errungenschaften vermutlich auch anderswo auf der Welt brauchen können.

So hört sich das japanische Erdbebenwarnsystem an

Mario, Link oder Sonic und das Prinzip der Serie

Weniger geheim ist hierzulande, dass Japan in einem anderen Bereich wirklich hervorragend ist: bei Videospielen! Der Grund dafür liegt ebenfalls in der der evolutiven Innovation. Während nicht-japanische Entwickler versuchen, immer wieder etwas total Neues auf den Markt zu bringen, geht es in Japan oft darum, etwas Existierendes noch ein bisschen besser zu machen. Das Prinzip der Serie gilt dabei nicht nur bei einzelnen Firmen, etwa Nintendo. Es ist ein grundsätzlich japanischer Ansatz. Egal ob Mario oder Link, Pac-Man oder Sonic: Es gibt sie schon immer und wird sie vermutlich immer geben – aber eben immer ein bisschen besser als zuvor. Das aus anderen Ländern heraus aufzuholen, ist eine Herausforderung.

Die evolutive Innovation geht auch in den Bereichen weiter, für die es keinen Weltmarkt (mehr) gibt, zum Beispiel im Arcade-Gaming-Business. Seit Spielekonsolen die Wohnungen der Japaner erobert haben, hat sich dieses sehr stark in Richtung Hardware weiterentwickelt. Im Grunde haben Firmen wie Bandai Namco die Entwicklung, die wir gerade in Virtual Reality erleben, vorweggenommen und komplette physische Umgebungen um Spiele herum entwickelt: Autos, Roboteranzüge, Kapseln namens Game Pod. (Wie es mit VR weitergeht, habe ich übrigens für t3n auch schon mit einem Producer von Bandai Namco diskutiert.)

Schon vor über 10 Jahren gab es in japanischen Arcades immersive Spielerlebnisse, zum Beispiel in dem man sich in einen Game Pod setzt.

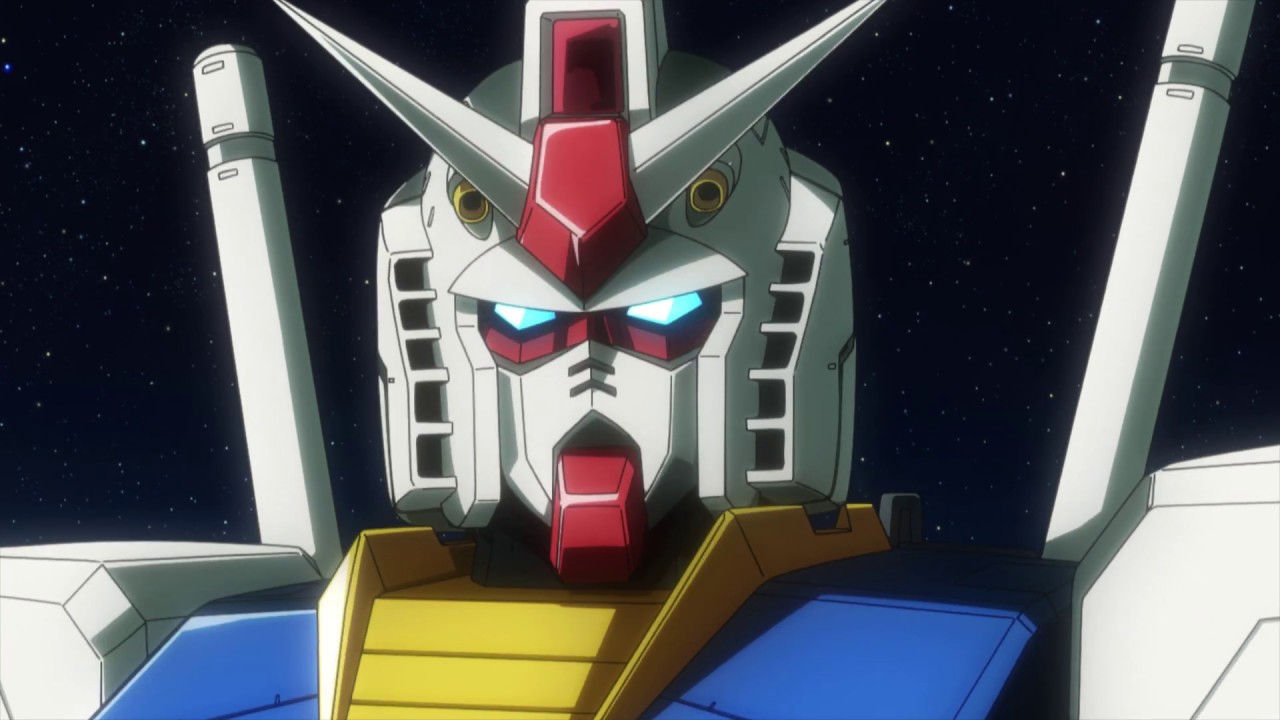

Auch neue Kategorien fristen ein Inseldasein, da sie nur auf dem japanischen Markt eine Rolle spielen. Dazu gehört etwa der Bereich „Space Entertainment“. Hier hat sich beispielsweise die japanische Weltraumbehörde JAXA mit Bandai Namco zusammengetan, um einen kleinen Gundam-Roboter im Rahmen des G-Satellite-Projekts zur Olympiade 2020 in den Orbit zu schießen. Firmen wie ALE wollen künstliche Sternschnuppen zu Unterhaltungszwecken aus dem LEO, dem Low Earth Orbit, zu Veranstaltungen abschießen. Und mit Space Basil gibt es inzwischen sogar eine Werbeagentur, die sich auf Marketing im Weltraum fokussiert. Eigentlich kann es nur in Japan passieren, dass die Errungenschaften der Mikrosatellitenentwicklung und Anime-Science-Fiction-Storytelling zusammengebracht werden. Aber hier passiert es eben.

Darfs ein künstlicher Sternschnuppenschauer für die nächste Feier sein? Genau daran arbeitet ALE.

Ein Roboter aus dem Gundam-Science-Fiction-Kosmos soll ins All.

Im Zentrum von Japan steht: Japan

Alle Beispiele, die ich genannt habe, sind nur ein kleiner Einblick in die Bereiche, in denen Japan tatsächlich ziemlich weit vorne ist. Nur, wenn das so ist: Wieso um alles in der Welt, weiß das kaum jemand? Das habe ich mich Anfang der 2010er auch gefragt, als ich zunächst mehrmals privat nach Japan gereist bin. Die Antworten, die ich seitdem gefunden habe, sind vielfältig. Zum einen richten die Japaner viele Dinge erstmal sehr stark auf den Binnenmarkt aus. Die japanische Wirtschaft entwickelt „für die Japaner“, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass Japan eine traditionelle Inselnation mit einer Historie der Abschottung ist. Zwischen etwa 1630 und 1853 hatte das Land kaum externen Kontakt – und wurde dabei aus Sicht des Auslands gleichermaßen sonder- wie wunderbar. Noch heute ist dieser Effekt spürbar.

Produkte ins Ausland verkaufen? Darum schlagen sich viele japanischen Unternehmen nicht gerade. Und man muss sie oft sehr bitten, Anliegen aus dem Ausland zumindest in Betracht zu ziehen. Viele Exporte sind daher eher Nebeneffekte oder passieren ein bisschen „aus Versehen“. Dass japanische Innovationen im Westen bekannt wurden, war oft eher begeisterten westlichen Fans zu verdanken als eigenen Marketing- oder Kommunikationsbemühungen. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Nintendo in Europa, die durch einen Hardcore-Fan aus Schweden eingeläutet wurde. Das ist aus meiner Sicht aber keine Unprofessionalität, sondern es liegt in der japanischen Kultur begründet.

So kam Nintendo nach Europa.

Um zu verstehen, was ich damit meine, muss man die Kommunikation in Japan verstehen. Diese läuft informell. Das japanische Business-Leben, gerade in der Metropole Tokyo, aber auch in Wirtschaftsräumen wie Osaka, Yokohama oder Nagoya, findet größtenteils abends statt, in den Restaurants und Kneipen. Gerüchteweise gibt es allein in Tokyo 150.000 Restaurants. So richtig kann das allerdings niemand sagen, da die Szene sich täglich ändert. Denn es ist ganz normal, im Anschluss ans Tagewerk mit Kollegen oder Geschäftskontakten um die Häuser zu ziehen. Dabei geht es aber nicht nur um Spaß. Es ist ein fester Bestandteil des Business-Rituals.

Beim sogenannten Nomikai werden wichtige Informationen ausgetauscht. Man bekommt mit, was anderswo passiert. Da das alle machen, funktioniert die mündliche Weitergabe von Neuigkeiten sowohl zwischen japanischen Unternehmen als auch zwischen Einzelpersonen ziemlich gut. Nur: Außerhalb von Japan funktioniert es eben nicht so. Außerhalb von Japan bekommt kaum jemand mit, was dort nach Feierabend besprochen wird.

Retro-Konsum und Retro-PR

Das Festhalten an traditionellen Ritualen zeigt sich in Japan auch anderswo, beim Konsum zum Beispiel. Viele Japaner kaufen CDs und Elektronikartikel nicht im Internet, sondern immer noch bei den großen Elektronikmärkten Bic Camera und Yodobashi Kamera.

So sieht es in einem Laden von Bic Camera aus.

Klassische Werbung und PR sind ebenfalls recht ritualisiert und laufen nach den immer gleichen Mustern ab. Begünstigt wird das dadurch, dass die größten Werbeagenturen in Japan ein Quasimonopol auf den Einkauf von Anzeigen besitzen – und in der Folge auch ein Beratungsmonopol besitzen, während in den Unternehmen selbst kaum echte Kommunikationsspezialisten arbeiten. Denn die japanische, universitäre Ausbildung ist recht allgemein. Und in klassischen Unternehmen werden Mitarbeiter durch Rotationsverfahren Schritt für Schritt – wie auch sonst – durch die Abteilungen geschleust, um ein Gesamtbild der Firma zu bekommen. Nach zwei bis drei Jahren im Marketing ist die Finanz- oder die Personalabteilung dran und neue Frischlinge übernehmen das Marketing. Es bleibt also wenig Zeit, um sich neben dem japanischen Markt auch noch mit den Spezifika des Auslands zu befassen. Außerdem ist die englische Sprache weiterhin eine Herausforderung. Die meisten Japaner in den Unternehmen verstehen zwar geschriebenes Englisch, aber sie sprechen es nicht unbedingt gerne.

Ein Land für Entdecker!

Neben dieser im Vergleich zu westlichen Industrieländern fehlenden Professionalisierung und Digitalisierung von Kommunikation, Marketing und PR, ist die allgemeine Zurückhaltung ein weiterer Grund für die Stille rund um Japan. „Marktgeschrei“ gilt in einer gruppenorientierten, auf Harmonie ausgerichteten Gesellschaft als angeberisch, individualistisch und egozentrisch. Das sieht man auch bei Auftritten japanischer Unternehmen auf ausländischen Messen. Japanische Mitarbeiter stehen eher zurückgezogen in ihrem Stand. Kein Besucher wird aktiv angesprochen. Erst, wenn jemand von sich aus auf den japanischen Mitarbeiter zugeht, reagiert dieser. Das ist kein Desinteresse. Es ist das Gegenteil von Aufdringlichkeit. Eine japanische Marketing-Managerin sagte mir mal einen Satz, den ich seither nicht vergessen habe: „We Japanese want to be discovered.“

Das kann man auch bei einem letzten japanischen Business-Ritual beobachten, das ich vorstellen möchte: den Visitenkartenaustauschabenden, die ich anfangs erwähnt hatte. Hier treffen sich viele japanische Geschäftsleute nach der Arbeit, um Visitenkarten zu tauschen. Es geht also schon um Networking, aber nicht um Networking, wie es hierzulande üblich wäre. Tatsächlich geht es zunächst nur um das Austauschen von Visitenkarten und möglicher Anknüpfungspunkte. Mehr nicht. Wer viele Karten hat, hat gewonnen. Wer Zeit verliert, weil er damit angeben will, was er ist oder tut, hat verloren. Denn erst im nächsten Schritt geht es darum, sich zu präsentieren.

In diesem Werbevideo parodiert „Eight“ das Massenvisitenkartenaustauschen.

Inzwischen werden diese traditionellen Events durch das soziale Network Eight unterstützt. Das ist eine Art LinkedIn – allerdings auf Basis von abfotografierten Visitenkarten, die als Verifikation des Kontakts dienen. Es funktioniert wie folgt: Hat man eine Visitenkarte entgegengenommen, fotografiert man sie über die Fotofunktion der Eight-App. Dann wird die Visitenkarte in der Cloud durch eine KI mit den Visitenkarten in der Eight-Datenbank abgeglichen. Ist der Visitenkarten-„Inhaber“ bei Eight registriert, wird automatisch ein Kontakt geschlossen. Wenn nicht, dann werden die Daten im Adressbuch hinterlegt und der Besitzer via E-Mail zu Eight eingeladen. Ein Social Network, das sich auf Basis der haptischen Visitenkarten aufbaut, die man persönlich ausgetauscht hat: Das ist noch so eine Innovation, die eigentlich nur aus Japan kommen kann und deren Sinn sich erst Jahre später für einen Westler wie mich erschließt.

Ihr habt Nachfragen, Kommentare, Ergänzungen? Gerne her damit!

Björn Eichstädt ist Geschäftsführender Gesellschafter der Kommunikationsagentur Storymaker mit Sitz in Tübingen, München und Shanghai. Er ist seit knapp 20 Jahren in Kommunikationsberatung, PR und Digitalkommunikation für technologiegetriebene Unternehmen unterwegs. Seine Begeisterung für Japan begann mit Videospielen und Filmen, die ihm den Weg in die japanische Kultur ebneten. Seit 2013 arbeitet er auch für japanische Unternehmen und verbringt etwa einen Monat pro Jahr im Land der aufgehenden Sonne. Zu den japanischen Kunden von Storymaker gehören Unternehmen wie Mazda, Panasonic, NTT Data, Toray und viele andere.

Titelbild: Bim / Getty Images

![[ENG SUB] How Earthquake Early Warning works : smartphone and radio broadcast](https://1e9.community/uploads/db1440/original/2X/2/2c394458fb89d14b474cc4f8e1b2885432404d07.jpeg)

![Gundam Arcade Game-Pod [Instructional Video with English Subs!!!]](https://1e9.community/uploads/db1440/original/2X/c/c583253b0188c860510ebf8fc722f3baa98d003e.jpeg)

?

? Danke für das Angebot,

Danke für das Angebot,