(Für die deutsche Version dieses Artikels bitte hier klicken)

思い起こせば、20世紀最後の四半世紀、世界を席巻していたのは日本のテクノロジーだった。ウォークマンしかり、ゲームボーイ、プラズマテレビ、そして最初のモバイルインターネット。今や様相はガラリと変わり、今日イノベーションの最大の震源地とされるのはシリコンバレーと中国だ。日本は終わったのか?日本のテックシーンに詳しく、仕事柄よく日本に出入りするビョルン・アイヒシュテットに言わせれば、ノーだ。イノベーションは日本でどう起きるのか、ドイツ・欧米の我々がそれを見逃しがちなのはなぜなのか。1E9に寄稿してもらった。

以下文責ビョルン・アイヒシュテット

ドイツ・ストーリーメーカー社マネージングディレクター

当時第一号だった日本人社員と一緒に、東京でのとある名刺交換会に出かけたときのこと。私たちは二手に別れ、私の方はひとびとに果敢にアプローチし、名刺交換をし、コミュニケーションエージェンシーとしてのサービス内容を紹介した。相手はたちまち気後れした様子で、そのうち私の周りはなんとなく閑散とし始めた。一時間経って5枚の名刺を手中に納めた私は、うまくやったぞ、と自分の肩を叩き、会場出口に向かった。出口で落ち合った日本人社員は、45枚の名刺を私に満足げに差し出して見せた。欧米と日本ではどうもやり方が違う、ということを実感した出来事だった。その違いの大きさを私が理解できるようになるには、そこから数年かかることになる。

ここ10年ほど、私は定期的に日本に行っている。出張とプライベート旅行の回数を合わせれば、40回以上になる。10年前に初めて日本を訪れたとき、私は目眩の様なものを覚えたのを思い出す。北東アジアの、進歩が停滞してしまった国という、御隠居のようなイメージの日本と、その実際の姿との差があまりに激しかったからだ。すべてが信じられないほどスムーズに機能している社会。カルチャー、テクノロジー、そして業務プロセスのどこを取っても、驚嘆に値する発展を遂げている国。アジアの他の工業国を含め、世界の先進工業国と比べ、何か全く違う感じのする国、日本。2010年時点で既にそのような感覚を持ったのだが、この感じはここ数年私の中でさらに強まっている。中国を東洋のイノベーションの巨人ともてはやす昨今の欧米の報道を目にするにつけ、特にその思いを強くしている。というのは、日本ではすべてが以前のままだからだ。こう言うとなんだか停滞しているように聞こえるが、良いままにとどまっている、と見ることもできるのではないだろうか?

硬貨や紙幣を廃止する?日本では考えられないこと。

日本ではイノベーションは他の国と違う仕方で機能する。それが私の持つ印象だ。もっと長期的な視点で、人と社会を丸ごと包括する仕方で、顧客中心に、徐々に、イノベーションは起き、進行する。決済がその良い事例だ。欧米の企業や政府の訪問団は中国に行くと一様に驚きを隠さない。もはや貨幣が用いられていない社会。雑然とした市場ででさえ、QRコードとWeChatペイで決済が行われ、中国は事実上貨幣を撤廃した。素晴らしい!革命的だ!という訳だ。確かにシンプルに、そして急進的なやり方で中国はこれを断行し、徹底した。日本ではこのようなことは起きない。なぜか?こういうやり方だと、取り残されてしまう人々が出てくるからだ。それはよろしくない、と考えるのが日本社会だ。

日本では、決済サービスにおけるイノベーションを進める場合、全ての決済手法を包摂するソリューションを探る。しかもその際、ハードウェアに組み込む方法が採られる。ハードウェアとしてのイノベーションは具体的で、人々はその確実性を信じやすいからだ。日本では、コイニーのようなスタートアップをはじめ、多くの企業が、貨幣を含む、全ての決済手法をカバーするようなソリューションを作っている。日本のスーパーで買い物をしたり、タクシー料金を支払ったりする場合、現金、デビットカード、公共交通機関が発行したプリペイドカード、クレジットカード、様々なモバイル決済システムの中から、消費者は好きなものを選ぶことができる。ビジネス側は、決済端末として既存のハードウェアに組み込まれたものから、持ち運びできる移動端末まで様々なものが用意されている。誰も置いてきぼりにしないこと。破壊的な技術革新ではなく、包摂的な技術革新。これが日本のイノベーターたちの目指すところだ。集団全体の利益と、顧客の利益とが何よりも優先されるのが、とりもなおさず日本の文化だからだ。日本では、ただ個人の利益に目を向けたイノベーションアイデアよりも、全体最適が追求される。

コイニーのモバイル決済オプション

日本においては、進歩というもののスローガンを一言でいえば「全ての人の生活をより快適に!」というものだ。技術は何のためにあるのか?という問いに対する日本人の答えは、人々の生活をよりよく、より快適にするため、ということになる。快適ということは、ものごとをあまり新しくしすぎない、ということをも意味する。私の日本の友人たちは、「段取りを踏む」という言葉をよく口にする。これは遠足に喩えるなら、全員が集合したのを確認してから出発する、ということを意味するだろうし、そもそも、出発点からしてゼロからなのではなく、そこまでに至る道筋を開拓してくれた偉大なる先人たちがいたことを忘れない、ということでもある。新しいものを古くなったものに接木してゆくのだ。こういうアプローチをとるからこそ、日本ではシニア世代も新しいテクノロジーを受け入れる。電車に乗ると、80歳代のお年寄りがスマホでゲームをしていたり、スマホ画面で漫画を読んだりしているのを時々見かける。日本では技術の進歩は人を置き去りにしない。新しいテクノロジーについていきたいと思いさえすれば、それが可能になる環境だ。世代間のデジタル・ディバイドと言われるものや、それについての社会的議論は、欧米に比べると日本では目にも耳にもすることが少ない気がする。日本においては、伝統と未来というものは常に結びついているが、それはイノベーションにおいてもしかりだ。このやり方は決して間違ってはいないように見える。老いたとはいえ、日本はいまだに世界第3位の経済大国なのだから。

日本のゲームはシニア世代向けにも開発されている

超高齢化社会に備えるクマ型介護用ロボット

欧米でも議論される社会全体の高齢化というチャレンジに、日本は既に数十年前から取り組んできている。日本の顧客で、ハンダ付け作業ロボットを改良し、新機種を開発しているメーカーがあるが、この会社による初代モデルの発明は1970年代に遡る。この会社が当時、作業ロボットの開発を開始した理由は、日本の未来予測だった。人口の大半が高齢化する未来が来れば、工場での作業に従事する熟練工が不足する、というものだ。日本で当時このように考えた企業は多く、また電子機器産業が一大ブームを巻き起こしていたこともあり、ロボティクスにフォーカスした企業群が立ち上がった。日本の産業用ロボットメーカーが今日、世界のトップ10メーカーの半数近くを占めているゆえんだ。

高齢化社会が実際に到来し、さらに超高齢化が進むにつれ、日本のロボティクス産業は産業用アプリケーション以外の方向にも発展しはじめた。人手不足に陥るのは工場だけでなく、介護の現場もそうだ。こうして、飲み薬をベッド脇まで届けてくれるような特殊用途のロボットや、横になっている患者や高齢者の体の向きを変えてくれるクマ型介護用ロボット、そして撫でることで人の心をいやすQobooのようなネコ型クッションロボットが登場した。ここでもまた、主眼となったのは「快適さ」だ。労働力が不足する時代になっても、これまでと同じく、全ての日本人が安心して生活できる社会が追求されるのだ。

理化学研究所と住友理工社が共同で製作したクマ型介護用ロボットRobearは、介護現場への投入のために開発された

ネコ型クッションロボットQobooはアレルギー体質のユーザーにもうってつけだ

快適さは日本ではほぼどこでも見当たるものだ。私は今、ドイツ鉄道の高速列車ICEに乗ってこの寄稿文を書いているのだが、電車は全くもってぴったりの好事例だろう。ドイツの列車の体験は、日本でのそれと比較が不可能で、ドイツ鉄道の悪口を書き連ねそうになるのを、私は必死で押さえている。日本の列車は定刻通りに発車する。私の乗っているICEは現在22分遅れだ。まただ。

指差し確認 ― 見た目はちょっと不思議でも、作業中の集中力を高めるジェスチャー

列車の発着時刻に限らず、色々なことがスムーズにいく日本。その秘密は、イノベーションがデジタル分野に限らず、実に幅広い領域で起きるということに関係しているように私は思う。それは新素材であったり、飛び抜けて完成度が高いインフラ監視のメカニズムであったりするが、ここで特に強調したいのは考え抜かれた様々な業務プロセスだ。一例をあげれば、日本の鉄道業界で採用されている「指差し確認」だ。業界や部門によっては「指差喚呼」とも「指差称呼」とも呼ばれるプロセスで、機器の状態や段取りを確認する際に間違いが起こらないように導入されたものだ。日本の鉄道員は、確認対象となる事物をひとつひとつ指差しながら、その名称を実際に声に出して唱える。鉄道員は一人きりの時でもこの作業を怠らないし、またホームで安全上の指差し確認をするときは、ホームの反対の端にいる鉄道員にもジェスチャーが見えるように、正確な身振りをする。指差し確認を行うことで、マンネリ化して退屈になりやすい作業をするときでも集中力を高めることができ、結果として間違いの発生率を大幅に下げているのだ。

誰一人同僚が見ていないときでも、日本の電車の運転士は指差し確認を怠らない

実は私も、台所の片付けをするときにこの「指差し確認」をやってみたのだが、結果、食器の名称をひとつひとつ口にすることで、食器棚のしかるべき場所にしまう精度が上がった。こんな面倒なことをなぜわざわざするのか?と思う人もいるだろう。繰り返しになるが、日本で大切にされることは、「全員の幸福」だ。電車が定刻通り目的の駅に着けば、乗客は時刻のことでストレスを感じる必要がない。計画通りに用事を済ませられるし、結果、鉄道顧客として満足だろう。ドイツ鉄道はこのことを肝に命じたほうが良い。日本の人口規模はドイツの1.5倍だが、鉄道利用者の数はドイツの10倍にのぼるからだ。これは明らかに両国の鉄道サービスレベルの差を物語る数字だ。もちろんドイツの個人主義も関係しているだろう。ドイツは長距離でもマイカーで移動する人が多い。見知らぬ人と同じ空間を共有することへのウンザリ感が、よりグループ思考の強い日本よりも際立っているのだろう。

緊急地震速報が皆に届く仕組み。全てのチャネルを動員。

日本が世界の先端をゆく、その他の技術領域はどこか。災害から国民を守るための仕組みがその一例だ。日本の建物はとても優れた耐震設計がされている。欧米の皮肉屋ならば、「東日本大震災ではあまり役に立たなかったね」と言うかもしれない。それは確かにそうかも知れない。しかし、日本の地震の年間回数に鑑みれば、驚くほど災害が少ないと言うのも事実だ。世界中で起きる、マグニチュード6.0以上の地震の実に20%が日本列島で起きている。有感地震は日本では年間1500件も発生しているのだ。

地震大国であることから、日本では建築様式や耐震設計が独自の発展を遂げた。そればかりではない。国民を災害から守るために、緊急地震速報という、英知を結集した早期警報システムが開発されている。ドイツではフラウンホーファー研究機構がKatwarnという、同様の目的の警報システムを開発しているが、日本の緊急地震速報と同列に語れるものではとてもない。日本の緊急地震速報は、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDIなど大手通信キャリア各社を通じて一斉にそれぞれの携帯端末に供される。エリアメールや緊急速報メールがアラームと同時に、日本の全ての携帯端末に届くのだ。まだ一度もこれを経験したことがない外国人が、ちょうど日本で地下鉄に乗っていてこの警報を受け取ったりすると、かなりビビる。ここで確認しておきたいことは、この警報システムもまた、「全員のために」存在している、ということだ。取り残される人は一人もいない。緊急地震速報はスマホだけでなく、テレビやラジオ、そしてインターネットを通じても配信されるからだ。気候変動による災害が世界各地を襲うようになった昨今、日本の緊急地震警報のような優れたシステムをおそらく世界中が必要としていると思われる。

日本の緊急地震速報のアラーム

ゲームキャラのマリオ、リンク(「ゼルダの伝説」)、ソニック(ソニックシリーズ)とシリーズ物の原則

ドイツや欧米でよく知られている日本のイノベーションもある。世界で群を抜いて素晴らしい、日本のビデオゲームがそうだ。その質の高さと成功の秘密は、「進化型のイノベーション」にある。日本以外のゲームデベロッパーは、これまで世の中になかったような、全く新しいものを市場に出そうとする。日本では逆に、既にあるものをよりよくして世に出そうというアプローチをとることが多い。そこからシリーズ物が生まれる。これは任天堂のような個々のゲーム会社にのみ当てはまる性向なのではなく、日本の基本的な性向だと言って良い。マリオもリンクも、パックマンもソニックも昔から存在しているし、これからもずっと存在し続けるに違いない。しかも毎回、ちょっとずつアップグレードされながら。このように長年に渡って蓄積されてきた進化の成果に、海外から一気に追いつく、というのはなかなか至難の技だろう。

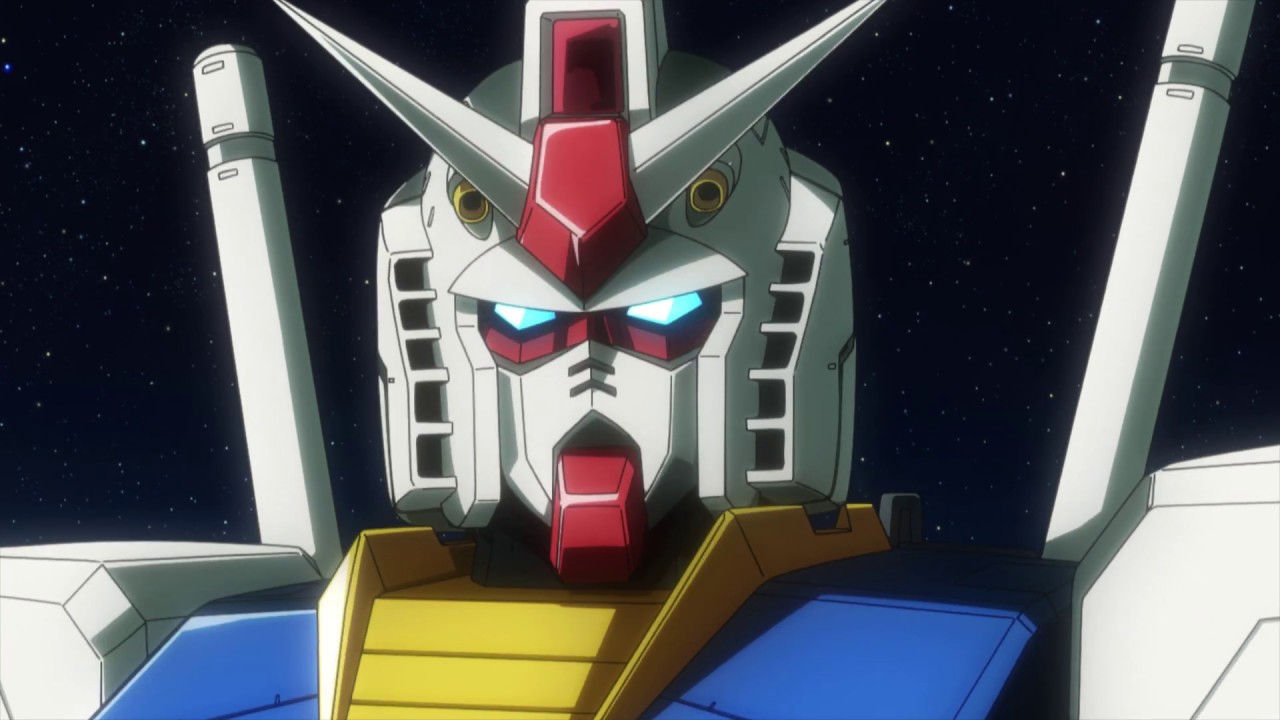

進化型イノベーションは、世界市場というものがない(あるいは以前はあったとしても消えてしまった)業界でも連綿と続いている。ゲームセンターにある、業務用ゲームマシンの世界がそうだ。ゲーム機は日本の家庭に浸透した後も、ハードウェアとして著しい発展を遂げた。バンダイナムコなどの日本企業は、欧米ではバーチャルリアリティとして登場して来ているゲームの発展を、ある意味先取りしていたと言える。すなわち、フィジカルな意味での没入環境をゲームの要素として発展させて来たのだ。カーレースの運転席型ゲーム機、モビルスーツのコックピットを模したゲーム機などがそうだ(バーチャルリアリティが今後どういう方向に進展するかについては、バンダイナムコのプロデューサーとの対談記事がドイツテックマガジンのt3nに取り上げられている)。

日本では遥か以前からゲームセンターで没入体験型のゲームが楽しめる

島国として世界から隔絶している地理的性格に似て、日本にしか存在しないテクノロジーやエンターテインメントのカテゴリーも存在する。例えば「宇宙エンターテインメント」がそうだ。日本でのオリンピックに向けて、日本政府の宇宙航空研究開発機構であるJAXAがバンダイナムコとコラボし、地球周回軌道に載った小型衛星のG-SATELLITEからガンダムとシャアザクが宇宙空間に現れるという演出だ。ALE(エール)のような衛星事業会社は、地球低軌道(Low Earth Orbit)から流星源を放出し、エンターテインメント目的で夜空に流星を輝かせるというプロジェクトを行っている。また、スペース・バジルのような、超小型衛星を使った宇宙空間広告事業に特化した広告代理店すら登場して来ている。これらの発展は、日本の超小型衛星の研究開発成果と、SFアニメのストーリーとが組み合わされる、まさに日本でしか考えられないビジネスであり、プロジェクトだ。このような事業が実際に行動に移されるのもまた、日本らしい。

祝賀行事に添える花として、夜空に映える人口流星の輝きを。ALE社のオファー

ガンダムとシャアザクのモデルを宇宙に放つプロジェクト

日本は何にフォーカスしているのか?自分自身に、だ

これまで取り上げたのは、日本が明らかに世界の先端を行っていると思われる領域の、ほんの一握りの事例に過ぎない。しかし本当にそうだとすると、つくづく不思議なことがある。世界はどうしてそれを知らないのか?ということだ。プライベートで日本に旅行することが多かった2010年代初期のころ既に、私にはそれが謎でならなかった。以来いろいろな答えを自分で探して来たつもりだ。一つには、日本企業は製品やサービスをまずは国内マーケット向けに作っている、ということだ。日本の経済は日本人のためにあるのであり、製品開発は日本人のために進められている。これは、日本が伝統的な島国であり、鎖国の歴史を持っていることともちろん関係しているだろう。1630年代から1853年にかけて、日本は外国との関係をほとんど持たなかった。それが諸外国から見て、日本を不思議で魅力的な国にしたとも言える。その効果は今日でも見てとれる。

多くの日本企業は、自社製品を海外マーケットに売り込むことにそれほど前向きであるように見えない。外国サイドが日本の会社の製品を欲しい場合、そもそも売ることを検討してもらうことすら、相当にお願いをしなければいけないことが多い。日本の製品が海外に輸出されるのは、副次的な結果としてそうなったり、何かの間違いでそうなった、というような例が実に多い。日本発のイノベーションの果実が欧米に知られるようになったのは、日本企業のマーケティングや広報戦略が功を奏したからというよりも、欧米の熱狂的なファンに負うところが大きい。その一つの例が任天堂ヨーロッパだ。この会社の歴史は、任天堂の製品に心酔した、ある一人のスウェーデン人から始まっている。これは日本企業がプロフェッショナル性に欠く、ということではない。むしろ日本の文化に根差す性質と関係している。

任天堂がヨーロッパにやって来た顛末

西洋人がこのことの意味を理解するには、日本でのコミュケーションの様式というものを理解しなければならない。それは非公式な場で行われる。圧倒的な大都市である東京でも、大阪、横浜、名古屋のようにそれなりに経済規模の大きい他都市であっても、核心的なビジネスは夜に、料亭やバーで執り行われる。東京だけでも15万軒のレストランが存在すると言われている。本当に何軒あるのか誰にも正確なところは分からない。その様相は毎日変化してゆくからだ。仕事の後、人々は普通に同僚や顧客と連れ立って食事に出かける。これはただ楽しもうというだけではない。一緒に食事をし、酒杯をくみ交わすことは、ビジネスの真面目な一環なのだ。

日本のいわゆる「飲み会」では大事な情報が交換される。どこで何が起きているのかを、人はこうして知るのだ。日本中どこでも、皆が基本的にこの行動様式をとるため、企業間そして個人間で、口頭で最新情報が満遍なく行き渡る。この情報伝達様式は実によく機能する。ただしこれは日本国内のみの話だ。日本の外にいる人間には、仕事のあと、大切な何が話し合われたのかを知る手立てがない。

消費も広報もレトロな日本

伝統的な様式へのこだわりは、日本では消費行動にも現れる。CDやエレクトロニクス製品を買う場合、多くの日本人は今でもインターネットではなく、ビックカメラやヨドバシカメラと言った家電量販店へ行って購入する。

ビックカメラの店内の様子

これと同様、典型的な広告や広報も様式が定まっていて、毎回決まった型に従って行われる。日本では特に、大手の広告代理店が広告枠の購入に関して実質的に寡占状態にあるため、この傾向はさらに強化される。結果、大手広告代理店は顧客向けのコンサルティング業務においても独占的ポジションにある。逆に、顧客企業側には本物のコミュニケーションのスペシャリストはほとんど不在だ。日本の大学での勉強は一般的な内容にとどまり、仕事に向けた専門的内容はそこでは学べない。入社先では新人はたいてい2、3年おきに配置換えされ、こうして「段取りを踏んで」各部署を経て、会社の全体像を把握するという異動構造になっている。マーケティング部門も2、3年勤めれば、次は財務部門あるいは人事部門へ配置転換が行われ、またもや新人がマーケティング部門に入ってくることになる。この短期的な異動構造を考えれば、社員が日本の市場になんとか精通したとしても、さらに海外市場にまで知見を広げるには年月が不十分、というのは理解できる。加えて英語は多くの日本人会社員にとってはハードルとなる。英語を読むことはできても、話すとなると億劫に感じる会社員がほとんどだ。

発見されることを待つ気質の国、日本

日本がいまだに世界に知られていないことの理由は、欧米の工業国に比べて、コミュケーション、マーケティング、広報の分野でプロフェッショナル化とデジタル化が行われて来ていないということにある。しかしそれだけではない。日本人の謙虚さもその理由の一つだ。個人よりもグループを基調とした、また和をもって貴しとする社会においては、声高な宣伝ははしたないもの、利己的で自己中心的なものと映る。このようなマインドに起因する日本企業の控えめさは、外国の国際展示会に行けばよく目にするものだ。日本人社員はどちらかと言えば展示ブースの奥に引っ込んでいて、ブース訪問者に積極的に話しかけるということはしない。訪問者が日本人社員に近づこうとする仕草を見せたときに初めて日本人社員は反応する。これは日本人社員がブース訪問者に対して無関心だということではなく、押し付けがましさを自分で抑制している、ということなのだ。ある日本人のマーケティング・マネージャーの言った言葉を私はいまだによく覚えている。「私たち日本人は、相手に発見して欲しいと願っているのです。」

発見されることを静かに待つというマインドは、本文で紹介する日本のビジネス習慣の一つである名刺交換の際にも現れるものだ。本文冒頭で触れた、日本のビジネスパーソンたちが仕事後に行く名刺交換会でもそうだ。もちろんネットワーキングのための集まりなのだが、ドイツでいう意味でのストレートなネットワーキングではない。文字通り、まずは互いに名刺を交換し、互いの接点を見つける、本当にそれだけなのだ。できるだけたくさん名刺を手にしたものが勝ち。自分の肩書や仕事の自慢に多くの言葉と時間を費やしてしまった者は負け。本腰入れて自己紹介をするのは、名刺交換会の次のステップになるのだから。

名刺管理アプリEightのこの動画では、名刺交換会がパロディーされている

伝統的な名刺交換会という様式は今日、ビジネスSNSであるEightによってサポートされるようになって来ている。日本のEightは欧米のLinkedInのようなものだ。ただし、ベースとなるのは交換された名刺の写真データだ。実際に面識があることを証明するのが名刺の存在だ。Eightの使い方はこうだ。新しい名刺を入手したら、まずEightアプリから撮影する。クラウドにあげられた名刺データは、AIの助けを使ってEightのデータベースと照合される。名刺の元のオーナーがEightに登録されていれば、Eight登録者同士として、自動的に互いに「つながる」。登録されていなければ、名刺データは連絡先・アドレス帳で管理され、名刺の元のオーナーはメール経由でEightに招待される仕組みだ。実際に物理的に交換された名刺をベースに作られるソーシャルネットワーク。このようなイノベーションもまた、名刺交換文化を持つ日本だからこそのものだ。西洋人である私は、何年も経った後にやっとその意義が理解できるようになった。

ビョルン・アイヒシュテットはストーリーメーカー社のマネージングディレクター。コミュニケーション・エージェンシーである同社は、ドイツ・テュービンゲン、ミュンヘンと上海にオフィスを構える。アイヒシュテット氏はテクノロジー企業のコミュニケーション・コンサルティング、広報、デジタルコミュニケーションを20年近く手掛けて来た。もともと日本のビデオゲームや映画に触発され、以来日本文化への憧れと愛情を育み続けている。2013年以降、日本企業の仕事も手掛けるようになり、毎年一年のうち1ヶ月ほどを日本で過ごしている。日本の顧客はマツダ、パナソニック、NTTデータ、東レなど多数。

タイトルイメージ Bim/Getty images

![[ENG SUB] How Earthquake Early Warning works : smartphone and radio broadcast](https://1e9.community/uploads/db1440/original/2X/2/2c394458fb89d14b474cc4f8e1b2885432404d07.jpeg)

![Gundam Arcade Game-Pod [Instructional Video with English Subs!!!]](https://1e9.community/uploads/db1440/original/2X/c/c583253b0188c860510ebf8fc722f3baa98d003e.jpeg)