Fast schon im Wochentakt erreichen uns Erfolgsmeldungen zur Kernfusion. Liefern Fusionskraftwerke also bald grünen, sicheren Atomstrom im Überfluss? Allzu schnell nicht. Aber es gibt bereits klare Zeitpläne, wann die ersten Reaktoren einsatzbereit sein sollen. 1E9 beantwortet mit Unterstützung eines Experten die wichtigsten Fragen zur Kernfusion, jüngsten Durchbrüchen und den Ideen von Start-ups.

Von Wolfgang Kerler

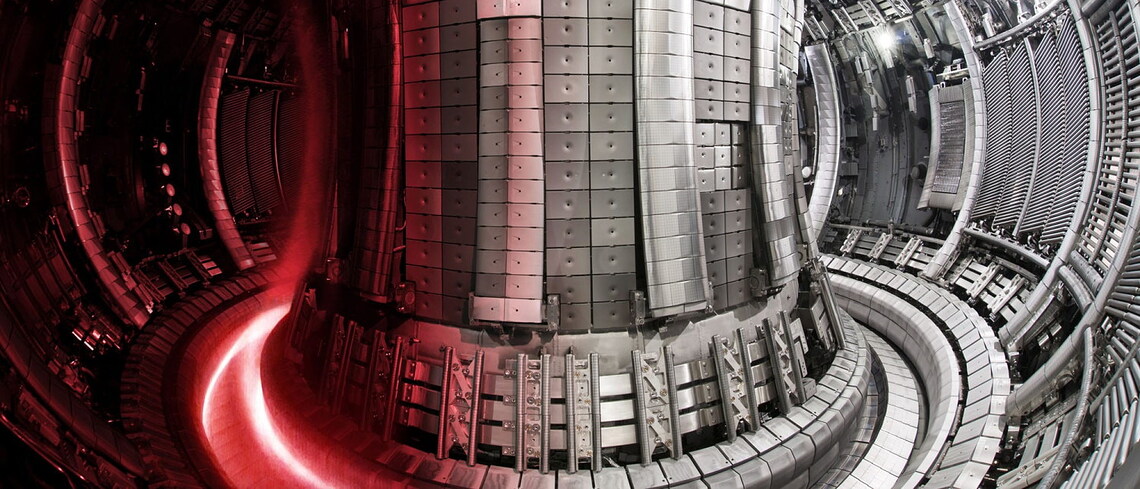

In den letzten Monaten ist es fast schon stressig geworden, sich über die Entwicklung von Fusionskraftwerken auf dem Laufenden zu halten. So viel tut sich gerade. Im Februar 2022 meldete die europäische Magnetfusionsanlage JET in der Nähe von Oxford einen neuen Rekord: Im dortigen Tokamak-Experiment konnten 59 Megajoule Energie erzeugt werden, so viel wie noch nie mittels kontrollierter Kernfusion.

Kurz vorher kamen aus den USA vielversprechende Neuigkeiten: Ein Forschungsteam der National Ignition Facility in Kalifornien erklärte in der Fachzeitschrift Nature wichtige Fortschritte bei der Laserfusion. Dieselbe Einrichtung hatte erst im August 2021 für Aufsehen gesorgt, als ein Fusionsexperiment 70 Prozent der aufgewendeten Energie zurückgab. Nach drei Prozent Energieausbeute in früheren Testreihen mit Lasern.

Und dann sind da auch noch diverse Start-ups, die in letzter Zeit üppige Finanzierungsrunden verkünden konnten. Hier nur drei Beispiele: Marvel Fusion aus München sammelte Anfang Februar 35 Millionen Euro bei Investoren ein und konnte Industriekonzerne wie Siemens Energy als Partner gewinnen. Das deutsch-amerikanische Unternehmen Focused Energy sicherte sich im Spätsommer 2021 15 Millionen Dollar. Und das US-Start-up Commonwealth Fusion Systems stellte im Dezember 2021 alle anderen in den Schatten – mit 1,8 Milliarden Dollar von Investoren wie Bill Gates und George Soros. Insgesamt sind in die Branche damit schon über vier Milliarden Dollar geflossen.

Doch was heißt diese Flut an guten Nachrichten? Stehen Fusionskraftwerke kurz davor, all unsere Energieprobleme zu lösen? Oder brauchen wir noch etwas Geduld? Was ist der Unterschied zwischen einem Magnet- und einem Laserfusionsreaktor? Auf welche Technologien setzen Wissenschaft und Start-ups? Wie funktioniert Kernfusion überhaupt? Und ist Atomkraft nicht eigentlich böse?

Fragen über Fragen. Wir wollen ein paar Antworten geben – und bekommen dafür Unterstützung von Professor Frank Jenko, der am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching bei München den Bereich Tokamaktheorie leitet.

Warum überhaupt Kernfusion?

Weil sie helfen könnte, unsere Energieprobleme zu lösen. Aus einem Gramm Brennstoff ließe sich so viel Energie gewinnen wir mit elf Tonnen Kohle – ohne dabei CO2 in die Atmosphäre zu blasen, ohne ein Sicherheitsrisiko darzustellen wie heutige Atomkraftwerke und ohne verstrahlten Müll zu produzieren, der Millionen von Jahre gelagert werden muss.

Den Treibstoff für Fusionskraftwerke zu beschaffen, dürfte auch kein Problem werden. Benötigt werden die Wasserstoffvarianten Deuterium und Tritium. Deuterium lässt sich aus Meerwasser gewinnen, Tritium aus Lithium, das auch für die Herstellung von Batterien verwendet wird. „Wir könnten damit auf viele Jahrhunderte einen wesentlichen Teil des weltweiten Stromverbrauchs decken“, sagt Frank Jenko.

Auch wenn es noch keine Kraftwerke gibt: Dass sich mit Kernfusion Unmengen von Energie erzeugen lassen, spüren wir alle jeden Tag am eigenen Leib. Denn das Licht und die Wärme der Sonne sind das Ergebnis verschmelzender Atomkerne. Bei der Kernfusion geht es also darum, Energie wie in der Sonne zu produzieren – nur eben auf der Erde.

Was passiert bei der Kernfusion in der Sonne?

Wie der Name schon sagt, fusionieren Atomkerne miteinander. Im Inneren der Sonne handelt es sich dabei um vier Wasserstoffkerne, die zu einem Heliumkern verschmelzen. Dieser Kern ist allerdings etwas leichter als die vier ursprünglichen Kerne gemeinsam. Genau deshalb entsteht bei der Fusion Energie. Denn hier hat Einstein seine Finger im Spiel. E = mc2, ihr erinnert euch vielleicht.

Pro Sekunde fusionieren etwa 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 596 Millionen Tonnen Helium. Das heißt: Vier Millionen Tonnen Masse verschwinden. Sie lösen sich aber nicht in Luft auf, sondern verwandeln sich – wie schon angedeutet – in Energie. Und diese Energie genießen wir als Licht und Wärme der Sonne.

Der Haken an der Sache: Atomkerne neigen nicht gerade dazu, miteinander zu verschmelzen. Wenn Materie fest, flüssig oder gasförmig ist, sind sie von einer Hülle aus Elektronen umgeben. Kernfusion? Unmöglich. Dafür braucht es Materie im vierten Aggregatzustand: dem Plasma. Den erreicht sie bei extremen Temperaturen, so wie im Inneren der Sonne.

Dort herrschen 15 Millionen Grad Hitze und die Schwerkraft unseres Sterns ist fast 28-mal so stark wie die der Erde. Wasserstoff wird dabei zu Plasma, wobei die Elektronenhüllen und Atomkerne auseinandergerissen werden. Negativ geladene Elektronen und positiv geladene Atomkerne schwirren also, vereinfacht gesagt, frei herum. Wegen der Hitze sind sie dabei so schnell unterwegs, dass die Abstoßung zwischen den positiv geladenen Atomkernen überwunden werden kann. Sie kollidieren und fusionieren. Fertig.

Die Bedingungen im Inneren der Sonne lassen sich aber nicht ohne Weiteres auf der Erde reproduzieren. „Die Temperatur im Sonnenzentrum können wir bei unseren Fusionsexperimenten sogar um das Zehnfache übertreffen“, sagt Frank Jenko, „was wir aber nicht schaffen, ist, einen so hohen Druck wie im Zentrum der Sonne zu erreichen.“ Deshalb wird seit Jahrzehnten an alternativen Möglichkeiten geforscht, um eine kontrollierte Kernfusion in Gang zu bringen – mit weniger Druck, dafür mit noch höheren Temperaturen.

Wie soll auf der Erde Energie durch Kernfusion gewonnen werden?

Um ähnlich infernale Zustände wie in der Sonne zu erzeugen, werden vor allem zwei Technologien vorangetrieben: die Fusion mit magnetischem Plasmaeinschluss und die Trägheitsfusion, die auch Laserfusion genannt wird.

Technisch gibt es einige Gemeinsamkeiten, einige Unterschiede – „doch im Prinzip verfolgen wir das gleiche Ziel auf zwei unterschiedlichen Wegen“, sagt Frank Jenko, der selbst auf Magnetfusion spezialisiert ist. „Die Erforschung der Magnetfusion war allerdings immer ganz klar auf das Ziel ausgelegt, Kraftwerke zu bauen, die Elektrizität erzeugen.“ Bei der Trägheitsfusion, die insbesondere in den USA vorangetrieben wurde, sei das anders gewesen. Hier ging es zunächst vor allem um militärische Forschung.

Die Magnetfusion wird schon seit den 1950er-Jahren erforscht. Die Fusionsanlagen, um die es hier geht, heißen Tokamaks und Stellaratoren. Beide sind ringförmig, wie Donuts, wobei letztere komplexer gewunden sind.

Obwohl sie unterschiedliche Vor- und Nachteile haben, sollen in Tokamak- und Stellarator-Kraftwerken sehr ähnliche Prozesse ablaufen: In ihrem Inneren wird Plasma – primär aus den Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium – auf 100 bis 200 Millionen Grad Celsius aufgeheizt, so dass es zur Kernfusion kommen kann. Bei jedem Einzelprozess entsteht ein Heliumkern und ein freies Neutron, das die gewonnene Energie in Form von hoher Geschwindigkeit mitbekommt. Prallt es gegen die Wand des Reaktors, wird es abgebremst. Die Bewegungsenergie wird zu Wärme, wobei sich die Wand erhitzt. Und diese Wärme kann zur Stromgewinnung verwendet werden.

Die Voraussetzung dafür: Enorme Magnetfelder halten das Plasma zusammen, das sich sonst schnell verflüchtigen würde. Sie verhindern gleichzeitig, dass das Plasma mit der Wand der Anlage in Kontakt kommt. Dadurch würde es schlagartig abkühlen, Kernfusionen wären ausgeschlossen – das Experiment wäre gescheitert.

Bei der anfangs schon erwähnten JET-Fusionsanlage, die kürzlich einen neuen Energierekord aufstellte, handelt es sich um einen Tokamak – genau wie beim Nachfolgeprojekt ITER, das derzeit in Südfrankreich gebaut wird. Ende 2025 soll es in Betrieb gehen. Der prominenteste Stellerator wiederum dürfte Wendelstein 7-X vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald sein.

Die amerikanische National Ignitition Facility, die ebenfalls kürzlich für Schlagzeilen sorgte, setzt nicht auf Magneten, sondern auf Laser. Denn hier wird an der Laser- beziehungsweise Trägheitsfusion gearbeitet – dem 30 Jahre jüngeren Forschungsfeld.

In der Fusionskammer der National Ignitition Facility kommt der größte Laser der Welt zum Einsatz. Er feuert 192 Strahlen voller Energie auf ein Kügelchen ab, das mit Wasserstoff gefüllt ist. Dieses Treibstoffkügelchen implodiert, der Wasserstoff wird auf 50 bis 100 Millionen Grad erhitzt und durch eine Druckwelle komprimiert, wodurch er 20-mal schwerer als Blei wird. Unter diesen Bedingungen fusionieren Atomkerne zu Helium. Energie wird freigesetzt.

Warum liefern weder Tokamaks, noch Stellaratoren oder die Laserfusion schon Strom?

Weil es wirklich kompliziert ist, Plasma stabil einzuschließen und heiß zu halten, um eine sich selbst erhaltende Fusion zu zünden. Weil Hochleistungslaser für die Trägheitsfusion „hochgezüchtete Geräte“ sind, wie Frank Jenko sagt, die noch nicht für den ununterbrochenen Dauereinsatz taugen. Und, weil die Fusionsanlagen immer noch mehr Energie verschlingen als sie ausspucken.

Bei der Lösung dieser Probleme wurden in den letzten Jahren zwar Fortschritte gemacht – je nach Technologie durch modifizierte Magnetfelder, durch andere Wandmaterialien der Tokamaks und Stellaratoren, durch die Abfolge der Laserstrahlen oder durch die Optimierung von Treibstoffkügelchen, auf die Laser abgefeuert wird. Doch gelöst sind sie nicht, trotz der vielen Forschungsmilliarden.

Bei der Magnetfusion konnten bisher maximal 65 Prozent der aufgewendeten Energie durch Kernfusion wiedergewonnen werden. Bei der Laserfusion lag der Bestwert bei 70 Prozent. Auch die Mengen der bisher durch Kernfusion erzeugten Energie sind überschaubar. Selbst die 59 Millionen Megajoule beim Rekordlauf des JET-Tokamaks hätten nur gereicht, um 177 Liter Wasser zum Kochen zu bringen. (Fairerweise sollte man hier aber anmerken, dass auch nur 0,17 Milligramm Brennstoff eingesetzt wurden.)

Mit Blick auf den Forschungsreaktor ITER, dem International Thermonuclear Experimental Reactor, der gerade in Südfrankreich gebaut wird und an dem 35 Länder beteiligt sind, nennt Frank Jenko außerdem einen ganz praktischen Grund, warum die Entwicklung so viele Jahre dauert: „Man kann ITER feiern als eine hervorragende internationale Partnerschaft, wie es sie noch nie gegeben hat, nicht mal bei der Internationalen Raumstation ISS, weil ITER viel komplexer ist“, sagt er. „Aber die Partner liefern ihren Beitrag nicht in Form von Geld, sondern in Form von einzelnen Teilen.“ Das bedeutet zum Beispiel: „Der langsamste Partner gibt das Tempo vor. Wenn ein Partner ein Jahr Verzögerung hat, verzögert sich das ganze Projekt um ein Jahr.“

Wann können wir endlich mit einem Fusionskraftwerk rechnen?

Für die Wissenschafts-Community dürfte die Fertigstellung von ITER, der statt der ursprünglich angepeilten fünf Milliarden Euro wohl über 20 Milliarden kosten dürfte, der nächste Meilenstein sein. Ende 2025 soll der Forschungsbetrieb beginnen. Seine volle Leistung unter Beweis stellen wird ITER nach jetzigen Planungen aber erst 2035.

Noch ein paar Jahre später soll dann der bereits geplante ITER-Nachfolger DEMO beweisen, dass Kernfusionsreaktoren tatsächlich große Mengen an sauberer Energie liefern können. Er könnte die Blaupause für spätere Kraftwerke sein. Die Bundesregierung, die ITER mitfinanziert, rechnete zuletzt allerdings nicht mit einer kommerziellen Nutzung der Fusionsenergie vor 2060.

Auch Frank Jenko vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik erwartet erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erste Fusionskraftwerke – dann, wenn wir die Pariser Klimaziele von 2050 hoffentlich schon erreicht haben. Wozu dann noch Kernfusion? „Es ist nie zu spät. Egal, was wir bis zur Mitte des Jahrhunderts durch den Ausbau der regenerativen Energien erreichen werden, wird der Energieverbrauch danach weiter steigen“, sagt der Wissenschaftler. „Das bedeutet, wir müssen nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen – und dafür ist die Fusionsenergie ein hervorragender Kandidat.“

Doch inzwischen werden Stimmen immer lauter, die schnellere Erfolge versprechen. Denn eine wachsende Zahl von Start-ups arbeitet weltweit an eigenen Fusionsreaktoren und will damit schon ab den 2030er Jahren Strom liefern. Immer mehr Investoren scheinen das für möglich zu halten, denn in den vergangenen Monaten und Jahren sind Milliardensummen an Risikokapital in die junge Branche geflossen.

Auf welche Technologien setzen die Start-ups, um schneller zu sein?

Die meisten der weltweit rund 30 privaten Unternehmen im Kernfusions-Geschäft verfolgen einen der beiden oben beschriebenen Pfade: Magnetfusion oder Laserfusion. Allerdings mit klaren Unterschieden in der Umsetzung.

Das von Bill Gates und Co. bestens finanzierte Unternehmen Commonwealth Fusion Systems, eine Ausgründung des Massachusetts Institute of Technology, arbeitet an neuen Supraleiter-Magneten. Diese sollen deutlich kompaktere und billigere Tokamaks als ITER möglich machen. 2025 soll das erste Experiment auf Basis dieser neuen Technologie namens SPARC in Betrieb gehen. Bis 2030 möchte das Start-up beweisen, dass es mehr Energie erzeugen kann als es hineinstecken muss.

Die britische Konkurrenz von Tokamak Energy, die – angesichts des Namens wenig überraschend – auch auf einen eigenen, eher kugelförmigen Tokamak setzt, will ebenfalls bis 2030 startklar sein. Genau wie das bereits 1998 gegründete Unternehmen TAE Technologies, das an einem 20 Meter langen Reaktor in Form eines Zylinders arbeitet. Es nutzt nicht Deuterium und Tritium, sondern Wasserstoff und Bor als Brennstoff. Stabilisiert wird das Plasma aber auch bei TAE durch ein Magnetfeld.

Wasserstoff und Bor will auch Marvel Fusion aus der Nähe von München verwenden. Dort konstruiert man allerdings einen Reaktor, der nicht auf Magneten basiert, sondern auf jüngsten Fortschritten bei der Entwicklung von Hochleistungslasern und auf nanostrukturierte Treibstoffkügelchen. Der Zeitplan von Marvel klingt vertraut: Bis 2025 soll in Experimenten demonstriert werden, dass der eigene Ansatz zur Laserfunktion funktionieren kann. Danach wird es ernst: „Unser Ziel ist, in den nächsten zehn Jahren die Kommerzialisierung der Fusionsenergie zu demonstrierten“, sagte Heike Freund, Chief Operation Officer bei Marvel Fusion, kürzlich der WirtschaftsWoche.

Der frühere Chefwissenschaftler von Marvel Fusion, Markus Roth, hat mit Focused Energy in Darmstadt inzwischen übrigens ein eigenes Start-up mitgegründet, das ebenfalls Laser einsetzen will.

Du hast Lust auf Zukunft?

Dann bist du bei 1E9 richtig. Hier geht’s um Technologien und Ideen, mit denen wir die Welt besser machen können. Konstruktiver Journalismus statt Streit und Probleme! Als 1E9-Mitglied bekommst du außerdem exklusive Newsletter, Workshops und Events. Vor allem aber wirst du Teil einer Community von Zukunftsoptimisten, die viel voneinander lernen.

Jetzt Mitglied werden!

Was hält der Wissenschaftler Frank Jenko von den privaten Ambitionen, Fusionskraftwerke zu bauen? „Ich sehe das grundsätzlich sehr positiv. Das ist ein Zeichen, dass der Bedarf da ist und Kernfusion als interessante Option erkannt wird – und dass neuartige, kreative Wege gesucht werden, dieses Ziel zu erreichen.“ Das Engagement der Industrie werde am Ende allen zugutekommen, auch der Forschung.

„Bei den Jahreszahlen, die genannt werden, dürfte aber auch Hoffnung im Spiel sein“, sagt Jenko. Er fürchte, dass dadurch Erwartungen geweckt werden könnten, die nicht erfüllt werden – was dann auf die gesamte Fusionsforschung zurückfallen könnte. Doch er hat durchaus Verständnis für die Firmen: „Wenn man Geld von privaten Investoren will, muss man eben auch Zeitskalen nennen, die für die Geldgeber noch attraktiv sind.“

Aber ist die Kernspaltung nicht gefährlich? Ist doch Atomkraft!

Ja, auch Energie aus Kernfusion ist Atomkraft. Aber Fusionskraftwerke funktionieren vollkommen anders als bisherige AKW, die Strom aus der Spaltung von Atomen gewinnen. „Im Vergleich zu Kernspaltungskraftwerken gibt’s Riesenvorteile“, sagt Frank Jenko.

Bei der Kernspaltung kommt es zu Kettenreaktionen – und geraten die außer Kontrolle, kann es zu Katastrophen wie in Tschernobyl und Fukushima kommen. Diese Gefahr besteht bei der Kernfusion nicht. „Es gibt keine Kettenreaktionen bei der Kernfusion“, erklärt Jenko. „Sie ist eher damit vergleichbar, dass man versucht, ein nasses Stück Holz anzuzünden. Man ist froh, wenn man es zum Brennen bringt. Und wenn man dabei Fehler macht, geht das Feuer wieder aus – in kürzester Zeit.“

Auch das zweite große Problem heutiger AKW, der radioaktive Atommüll, der über Hunderttausende Jahre sicher gelagert werden muss, würde bei Fusionskraftwerken so nicht existieren. Zwar entsteht strahlender Abfall, aber viel weniger – und mit deutlich kürzeren Halbwertszeiten: „Nach einer Zeitspanne von ungefähr 50 Jahren sollte die Radioaktivität so weit abgesunken sein, dass es unbedenklich ist“, sagt Jenko. Damit das relevant wird, müssen freilich erst einmal die ersten funktionierenden Kraftwerke her.

Hat dir der Artikel gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung! Werde Mitglied bei 1E9 oder folge uns bei Twitter, Facebook oder LinkedIn und verbreite unsere Inhalte weiter. Danke!

Titelbild: Das Innenleben des JET-Fusionsreaktors, EUROfusion