Sensoren, Kameras, Automatisierung. Das sind die Schlüssel zur smarten Stadt der Zukunft, die reibungslos funktioniert. Doch vielleicht wäre es angesichts der heutigen Herausforderungen – vom Klimawandel über Luftverschmutzung bis zum hohen Energieverbrauch – besser, sich auf althergebrachte, dumme Technologien zu besinnen.

Von Amy Fleming

Seit uns Smartphones mit ihren grenzenlosen Möglichkeiten und den ständigen Dopaminkicks, die sie uns verleihen, süchtig gemacht haben, können Bürgermeister und kommunale Verwaltungen gar nicht genug davon kriegen, ihren Städten einen smarten Anstrich zu verpassen. Smart, das klingt dynamisch und attraktiv für Unternehmen. Und was sollte schon schlecht daran sein, die eigene Verantwortung für den Betrieb von städtischen Dienstleistungen, für die Steigerung der Effizienz und die Sicherheit der Bevölkerung von digitalen Senkrechtstartern in eine Handvoll Apps pressen zu lassen?

Es gibt keine genaue Definition von Smart City. Meistens geht es aber um die Verteilung von High-Tech-Kameras und Sensoren, die alles Mögliche permanent überwachen – von Mülleimern bis zu Brücken – und die gesammelten Daten nutzen sollen, um für reibungslose Abläufe zu sorgen. Doch ein besonders prominentes Konzept für die smarte Neugestaltung von rund 50.000 Quadratmetern Fläche in Toronto, Kanada, stieß auf heftige Ablehnung. Dabei stammte es sogar von Sidewalk Labs, einer Schwesterfirma von Google. Im September 2019 bezeichnete ein unabhängiger Bericht die Pläne als „frustrierend abstrakt“ und sogar irrelevant; und der US-Tech-Investor Roger McNamee warnte, dass man Google mit solchen Daten nicht anvertrauen sollte. Er nannte das Projekt als ein Beispiel für „Überwachungskapitalismus“. Mitte 2020 wurden die Pläne von Sidewalk Labs schließlich auf Eis gelegt.

Auch ganz praktische Überlegungen sprechen gegen diese Vorstellung einer smarten Stadt, wie Shoshanna Saxe von der University of Toronto hervorgehoben hat. Smart Cities, schrieb sie vergangenes Jahr in der New York Times , „werden äußerst komplex zu managen sein, mit allen möglichen unvorhersehbaren Schwachstellen“. Technische Produkte altern schnell. Und was passiert, wenn Sensoren ausfallen? Können sich Städte überhaupt teure neue Teams von Tech-Mitarbeitern leisten und gleichzeitig die Arbeitskräfte halten, die sie vor Ort auf den Straßen und Plätzen der Stadt brauchen? „Wenn smarte Daten eine Straße identifizieren, die gepflastert werden muss“, schreibt Saxe, „braucht es immer noch Leute, die mit Asphalt und einer Dampfwalze auftauchen.“

Antike Technologien für die Stadt der Zukunft

Durchaus plakativ fordert Saxe, einen Teil unserer Energie in den Bau „hervorragender dummer Städte“ umzuleiten. Sie ist keine, die Technologie grundsätzlich ablehnt. Sie glaubt nur, dass smarte Städte überflüssig sein könnten. „Für viele unserer Herausforderungen brauchen wir keine neuen Technologien oder Ideen. Wir brauchen den Willen, die Weitsicht und den Mut, das Beste aus den alten Ideen zu nutzen“, sagt sie.

Und Saxe hat Recht. Sie könnte sogar noch einen Schritt weitergehen. Denn es gibt alte Ideen – und richtig, richtig alte Ideen. Gerade für urbane Gegenden, die zunehmend anfällig für Überschwemmungen, widriges Wetter, gigantische CO2-Emmissionen, atemberaubende Luftverschmutzung und eine ungesunde Trennung zwischen Mensch und Natur sind, könnte es sich lohnen, nicht nur auf alte Technologien, sondern sogar auf antike Technologien zurückzugreifen.

Es ist ohne weiteres möglich, altes Wissen darüber, wie man symbiotisch mit der Natur leben kann, in die Art und Weise zu weben, wie wir die Städte der Zukunft gestalten – bevor diese Weisheiten für immer verloren gehen. Wir können unsere Städte wieder renaturieren und ökologische Low-Tech-Lösungen für Entwässerung, Abwasserbehandlung, Hochwasserschutz, lokale Landwirtschaft und die Beseitigung von Umweltverschmutzung einsetzen, die seit Tausenden von Jahren für indigene Völker funktioniert haben, ohne dass je elektronische Sensoren, Computerserver oder zusätzliche IT-Unterstützung erforderlich waren.

Häuser aus Schilf, Brücken aus Baumwurzeln

Anfang des Jahres hat Julia Watson, Dozentin für Stadtdesign an der Harvard und der Columbia Universität, ihr Buch Lo-TEK: Design by Radical Indigenism veröffentlicht. Es ist das Ergebnis von mehr als 20 Jahren Forschung, in denen sie die Welt bereiste, um die ursprünglichen smarten Siedlungen zu erforschen – aus dem Blickwinkel einer Architektin.

Sie besuchte die Volksgruppe der Ma’dan im Irak, die Häuser und schwimmende Inseln aus Schilf weben; die Zuni in New Mexico, die „Waffelgärten“ anlegen, um Wasser für den Pflanzenanbau in der Wüste zu sammeln, zu speichern und zu verwenden; und die Subak-Reisterrassen von Bali. Julia Watson überquerte Brücken aus lebenden Baumwurzeln, die widrigen Wetterbedingungen besser standhalten können als jede von Menschen gebaute Struktur, und die es dem Stamm der Khasi in Nordindien ermöglichen, während der Monsunfluten zwischen ihren Dörfern zu reisen.

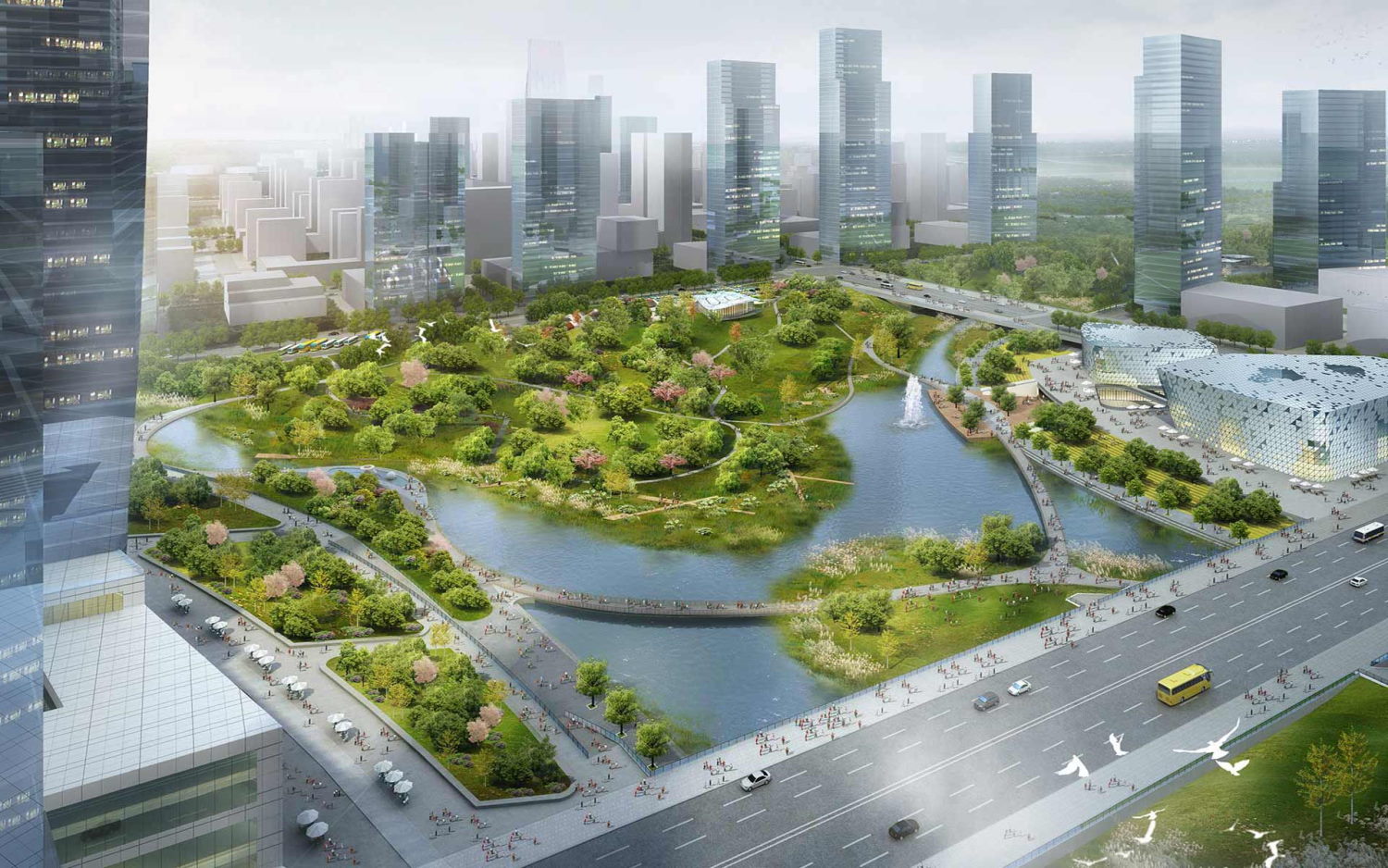

„Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die Wildnis in die Städte zurückzuholen“, sagt Watson – und es gehe dabei nicht nur darum, einer Stadt irgendein altes System aufzudrücken, sondern komplexe Ökosysteme für verschiedene Orte mit ihren eigenen einzigartigen Anforderungen zu adaptieren. Nehmen wir einen aktuellen Vorschlag, an dem sie für die von Hochhäusern übersäte Stadt Shenzhen an der Mündung des Pearl River bei Hongkong arbeitet. Früher einmal war es ein Fischdorf, dann eine Textilstadt, „und ist dann einfach in die Höhe geschossen“, sagt Watson. „Alle Fischteiche, Polder, Deiche und Feuchtgebiete, die in der Landschaft des Deltas das ganze Wasser absorbierten, werden ausgelöscht. Die Stadt entwickelt sich also so, dass die ureigene Resilienz der Landschaft verschwindet.“

Aber man muss nicht zwangsläufig etwas auslöschen, um voranzukommen, sagt sie. „Man kann diesen Schritt auslassen und gleich das lokal vorhandene Wissen einsetzen, indem man eine naturbelassene, traditionelle chinesische Technologie nutzt, die klimatisch, ökologisch und kulturell resilient ist. Wir können damit auch schöne urbane Räume schaffen.“

Städte, die wie Schwämme funktionieren

Kongjian Yu, Designprofessor an der Universität Peking, stimmt dieser Philosophie zu. Bekannt als der Architekt der „Schwammstädte“, schafft Yu urbane Landschaften in China, die passiv Regenwasser aufnehmen – mit durchlässigen Bürgersteigen, grünen Dächern und terrassenförmig angelegten Feuchtgebietsparks, die während des Monsuns überflutet werden. Liegen die Feuchtgebiete flussaufwärts der Gebäude, werden sie überfluten, bevor das Wasser die Stadt selbst erreicht.

Die Parks haben Fische und Vögel zurück in die Städte gebracht, sagt Yu, „und die Leute lieben das“. Die Projekte, sagt er, „funktionieren gut, und viele von ihnen werden seit über 10 Jahren getestet und können sicherlich in anderen Teilen der Welt reproduziert werden“. In der Tat reiste er bereits nach Bangladesch, um – ausgerechnet – „ihr Smart-City-Projekt zu unterstützen“. Er überzeugte den zuständigen Minister davon, „dass die Natur intelligent ist, und uns unsere alte Weisheit sagt, wie wir mit der Natur auf intelligente Weise leben können“.

Auch Kopenhagen hat sich für eine dumme – oder, wie lokale Planer es nennen, „grüne und blaue“ Lösung des zunehmenden Hochwasserrisikos entschieden: nämlich eine Reihe von Parks, die bei Stürmen zu Seen werden können. Die Stadt schätzte, dass diese ein Drittel weniger kosten würden als der Bau von Deichen und neuere Kanalisation – und gleichzeitig den ökologischen Vorteil einer Renaturierung liefern würden. 2010 wurde also ein verlassenes Militärgelände saniert und in ein Naturschutzgebiet umfunktioniert, in dem Weidetiere grasen können. Das Amager Nature Centre wurde zu einem riesigen Park, in dem nicht nur glückliche Menschen ihre Kreise ziehen, sondern auch Insekten, geschützte Amphibien, seltene Vögel und Hirsche.

Und dumme Städte können sogar noch smarter sein. Funktionierende Feuchtgebiete können Städte nicht nur vor Überschwemmungen schützen und die Natur zurückbringen. Sie können Abwasser effizienter als Kläranlagen reinigen – gleichzeitig eine ganze Menge CO2, Stickstoff, Schwefel und Methan absorbieren und eine Fischereiindustrie sowie fruchtbares Ackerland schaffen. Dafür braucht es weder zusätzliches Wasser noch Energie, Chemikalien oder Fischfutter. Das weltweit größte derartige System, im Osten von Kalkutta in Indien, verwendet das Abwasser der Stadt, um Fische zu füttern. Es spart der Stadt etwa 22 Millionen US-Dollar pro Jahr an laufenden Kosten für eine Kläranlage. Das Wasser kann zur Bewässerung verwendet werden, wodurch weitere 500.000 US-Dollar an Wasser- und Düngemittelkosten eingespart werden. Und es ermöglicht, einen Großteil der Lebensmittel der Stadt vor Ort anzubauen.

Schwimmende Bauernhöfe und Schulen

Wenn das Wasser weltweit ansteigt, können wir von Makoko in Lagos, Nigeria, lernen, dem unglaublichen Stadtviertel auf Stelzen, in dem 80.000 Menschen leben. Seine „schwimmende Schule“ – nachhaltig und mit Solarkraft versorgt – hat weltweit neue Ideen angefacht. Rotterdam hat bereits einen schwimmenden Wald und einen schwimmenden Bauernhof angelegt und entwickelt Pläne für eine nachhaltige schwimmende Stadt.

Wenn wir uns den dummen Verkehr anschauen, so besteht kein Zweifel daran, dass Gehen oder Radfahren dem Autofahren über kurze städtische Distanzen überlegen ist: Dadurch entstehen weder Umweltverschmutzung noch CO2-Emissionen. Und es ist eine kostenlose Form der Mobilität.

Auch um die Ausbreitung der Klimaanlagen, einem der größten städtischen Energieverbraucher, einzudämmen, gibt es eine dumme Lösung: mehr Pflanzen. Eine Studie in Madison, Wisconsin, fand heraus, dass die Temperaturen in der Stadt um 5 Prozent kühler sind, wenn 40 Prozent der Fläche mit Bäumen belegt sind. Begrünte Dächer mit hoher Vegetationsdichte können Gebäude sogar um bis zu 60 Prozent kühlen. Oder man könnte einfach wie Insekten denken: Architekten imitieren bereits die natürlichen Ströme von kühler Luft, die in den Bauten von Termiten herrschen. Das 32.000 Quadratmeter große Eastgate Centre von Mick Pearce in Simbabwes Hauptstadt Harare, das in den 1990er Jahren fertiggestellt wurde, wird immer noch als Paradebeispiel für dumme Klimaanlagen hochgehalten: Alles, was es dort braucht, sind geschickt angebrachte Ventilatoren – und schon werden nur zehn Prozent der Energie verbraucht, die die benachbarten Gebäude benötigen.

Werde jetzt Mitglied von 1E9!

Als Mitglied unterstützt Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein. Schon ab 2,50 Euro im Monat!

Jetzt Mitglied werden!

Ein kühlendes Dachwerk aus Baumwurzeln

Ein paar symbolische begrünte Wände und Bäume allein werden es nicht tun. Julia Watson fordert einen Fokus auf Permakultur, auf selbsttragende Ökosysteme. „Wenn es zum Beispiel ein Stadtwald ist“, sagt sie, „liegt er vielleicht im Zentrum der Stadt oder an der Peripherie oder er könnte sogar im Inneren von Gebäuden liegen – als eine Art Atrium, das über ein eigenes komplexes Ökosystem verfügt, das sogar landwirtschaftlich produktiv ist.“

Es gibt Hunderte von naturbasierten Technologien, die nie erforscht wurden. So stellt sich Watson zum Beispiel atemberaubende urbane Nutzungen für die lebenden Wurzelbrücken des Khasi-Stamms vor: „Sie könnten angebaut werden, um den Effekt städtischer Wärmeinseln zu reduzieren, indem man mit ihnen die Überdachung entlang der Straßen vergrößert – mit Wurzeln, die sich wie Traversen in die Architektur der Stadt integrieren. Im Endeffekt wird so die Unterscheidung zwischen Baum und Gebäude beseitigt.“ Bei saisonalen Überschwemmungen könnten sie sogar ihren ursprünglichen Einsatzzweck behalten – als lebende, physische Brücken über das Wasser.

Die Idee smarter Städte entsteht aus dem, was Watson als „den gleichen menschlichen Überlegenheitskomplex beschreibt, der die Natur zu kontrollieren glaubt“. Was daran fehlt, ist die Vorstellung einer Symbiose. „Das Leben auf der Erde basiert auf Symbiose“,sagt Watson. Sie schlägt deshalb vor, das Sprichwort vom „Überleben der Stärksten“ zu ersetzen – durch das „Überleben der Symbiotischsten“. Das ist vielleicht nicht so eingängig. Aber smarter.

Von Amy Fleming via The Story Market. Dieser Artikel erschien zuerst beim Guardian und wurde von 1E9 ins Deutsche übersetzt. Titelbild: Getty Images

)… Für alles was wir tun kontrollieren wir ein Stück Natur und machen es uns als Werkzeug zu nutze. Ob in der Mobilität, wenn die Elektronen kontrolliert die Leiterbahnen und in Transistoren flitzen, oder wir einfach Abends ins warme Bett steigen können.

)… Für alles was wir tun kontrollieren wir ein Stück Natur und machen es uns als Werkzeug zu nutze. Ob in der Mobilität, wenn die Elektronen kontrolliert die Leiterbahnen und in Transistoren flitzen, oder wir einfach Abends ins warme Bett steigen können.