Zurzeit stehen die meisten SUVs und E-Scooter – und auch die anderen Verkehrsmittel – ziemlich still. Vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um über die Zukunft unserer Mobilität nachzudenken. Ohne den täglichen Kampf im Berufsverkehr. Unser freifahrt-Kolumnist Sebastian Hofer erklärt diesmal, warum es nicht immer Verbote braucht, um selbst berüchtigte Verkehrsstereotypen wie den SUV- oder E-Scooter-Fahrer zum Einhalten der Regeln zu bringen.

Von Sebastian Hofer

Anknüpfend an meine letzte Kolumne zum Thema Individualität, möchte ich heute den Scheinwerfer auf den Nutzer von Mobilität richten, der sich stets frei bewegen möchte.

Denn sobald der Nutzer ins Spiel kommt, wird es haarig. Wir kennen sie alle: E-Scooter, die kreuz und quer stehen, liegen und schwimmen. Aber es gibt auch unsere geliebten Mitbürger*innen, die in letzter Sekunde in die Tür der Bahn springen und für mehrere hundert Andere eine unangemessene Gesamtverspätung akkumulieren – anstatt selbst drei Minuten zu warten. Nicht umsonst wird in der ÖPNV-Branche der Kunde als Beförderungsfall bezeichnet?!

Oder der/die berühmte SUV-Fahrer*in, welche den Fahrradweg blockiert. Natürlich mit emphatisch gesetztem Warnblinker. Nach dem Motto „don’t be gentle, it’s a rental“ findet man Dönerpapier und Hundehaare im Carsharing-Auto oder merkt erst beim Losfahren mit dem Sharing-Bike, dass es einen Achter im Reifen hat.

Das alles kann enorm nervig sein. Wer da jetzt aber die Peitsche schnalzen lassen will, sollte auch immer Zuckerbrot parat haben. Verbote führen zu Reaktanz und Belohnung kann, richtig eingesetzt, immerhin zu Motivation führen. Und Motivation ist laut Dr. Sophia Becker vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, kurz: IASS Potsdam, zusammen mit der Fähigkeit, die richtige Handlung durchzuführen, und der Gelegenheit dazu die wesentliche Komponente für Verhalten(sänderung).

Mehr Angebot = mehr Gelegenheit für gutes Verhalten

Ich gehe mal davon aus, dass der Mensch sich nicht böswillig rücksichtslos verhält und stelle die These auf, dass man ihm solche „Fehltritte“ nur schwerer machen muss. Oder ihm eben mehr und einfacher die Gelegenheit dazu geben muss, sich „richtig“ zu verhalten. Wie das gehen kann, dazu habe ich auch einige Positionen von den Gesprächspartnern aus meinem Podcast für euch.

Mit Henrik Falk, dem Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Hochbahn AG, dem größten Verkehrsunternehmen Hamburgs, rede ich in Folge 14 über den sogenannten Hamburg Takt. „Hier geht es um einen grundsätzlichen Perspektivenwechsel – weg von einer nachfrageorientierten und hin zu einer angebotsorientierten Planung“, erklärt Henrik Falk. „Die Leute sollen sich aus ihrer Lebenssituation heraus entscheiden können, den ÖPNV und Sharing-Systeme zu nutzen anstatt des privaten PKWs.“ Mit einer Ausweitung des Angebots will man die Zahl der Fahrgäste bis 2030 um 50 Prozent anheben. Die große Vision sei, dass „das Wort Fahrplan in 2030 nicht mehr existiert“, so Falk.

Busse, ob klein oder groß, werden laut Falk aufgrund der geringen infrastrukturellen Investitionskosten eine Renaissance erleben. Zudem ist der Hochbahn-Chef überzeugt, dass es für Mikromobilität auch eine „verkehrliche Notwendigkeit geben kann, solange diese sinnvoll an den ÖPNV angebunden ist“. Hier meint er vor allem suburbane Gebiete und bekräftigt damit, wie so viele aus der Branche, dass wir ja in den Innenstädten „auch jetzt schon genügend Angebote haben und das Mobilitätsthema aus städtischer Sicht eigentlich gar kein Thema ist“. Das halte ich allerdings für eine weiterhin nicht nutzerzentrierte, ja fast paternalistische Perspektive, die das individuelle, tagesvariable Bedürfnis außer Acht lässt. Nichtsdestotrotz will der ÖPNV durch kürzere Wartezeiten und mehr und passgenauere Linien das Angebot nutzerzentriert entwickeln und ausbauen. Endlich!, möchte ich fast sagen.

Ziel muss sein, dass sich Nutzer*innen keine Gedanken mehr darüber machen, ob sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und komplementären Mobilitätsangeboten wirklich zuverlässig ans Ziel kommen. Damit dann auch endlich einige auf ihr Auto verzichten. Vielleicht sogar ein paar SUVs weniger mit Warnblinkern auf dem Radweg parken.

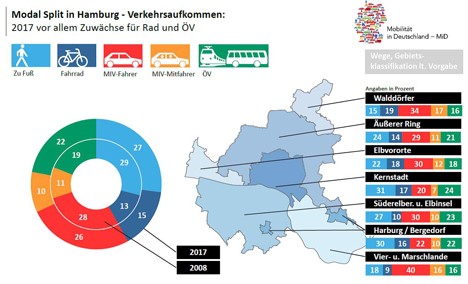

Der Modal Split zeigt, welche Verkehrsmittel genutzt werden. Am Beispiel Hamburg zeigt sich, dass in den vergangenen Jahren der ÖPNV und das Fahrrad zugelegt haben. Quelle: Mobilität in Deutschland - Ergebnisbericht

Dafür braucht es eben ein attraktives Angebot und Vertrauen der Nutzer*innen. Beides existiert noch nicht. Bedenkt man, dass der Anteil des ÖPNV im sogenannte Modal Split durch den Hamburg Takt von 22% auf lediglich 30% wachsen soll und nicht klar ist, welche Angebote rechts und links von Schiene und Linie mit welchem Anteil im Modal Split das Auto ersetzen sollen, ist klar, dass dieses Vertrauen noch nicht auf festem Fundament stehen kann.

Statt aber auf die flächendeckende Implementierung von Pull-Maßnahmen zu warten, können wir ziemlich schnell das E-Scooter-Chaos mit Push-Maßnahmen am Schopfe packen: Öffentlichen Parkraum neu und in Richtung von Mikromobilität verteilen. Denn warum hier vor allem Mikromobilität die höchste Förderungswürdigkeit besitzt, beweist ebenfalls die prognostizierte Entwicklung des Modal Split. Denn neben dem ÖPNV ist der Anteil des Fahrradverkehrs, zumindest in Großstädten wie Hamburg, in den letzten Jahren angestiegen (siehe Grafik). Und Fahrräder sind Mikromobilität.

Infrastruktur hilft durch Sichtbarkeit beim E-Scooter-Abstellen

Genau das schlägt Stefan Gelbhaar, Bundestagsabgeordneter der Grünen und Sprecher für Fahrradverkehr, in Podcast-Folge 13 vor, nämlich dass E-Scooter an „Kreuzungen auf der Fahrbahn in den ersten fünf Metern abgestellt werden.“ Er ist dafür, „das auch in der StVO auszudrücken, sodass dort ein Parkplatz entfällt und man weiß, wenn ich einen E-Scooter abstellen will, dann stelle ich ihn da ab und finde ihn dort auch.“ Dabei meint er natürlich nicht die befahrene Fahrspur, sondern die Parkbuchten am Fahrbahnrand und schließt sich an den begrüßenswerten Beschluss des Berliner Senats an.

Passend dazu weist Agora Verkehrswende, ein Berliner Think Tank, in einer empfehlenswerten Studie ebenfalls auf die Notwendigkeit von Abstelleinrichtungen für den Erfolg und die Akzeptanz von E-Scooter-Sharing-Angeboten hin und zitiert die positiven Beispiele der Deutschen Bahn in Frankfurt und jene in Tel Aviv. In Tel Aviv werden nämlich im Abstand von 100 bis 150 Metern Stellflächen für E-Scooter markiert – und Vize-Bürgermeisterin Lehavi sagt dazu laut BR : „Man wird also 50 bis 75 Meter laufen müssen. Sie werden es tun müssen. Menschen sind Lebewesen, die laufen. Wir schwimmen, fahren oder fliegen nicht. Wir laufen.“

Vielfältige Beispiele beweisen also, dass diese einfache Maßnahme Wirkung zeigen kann. So experimentiert auch die UnternehmerTUM in München im Projekt Citizen Mobility im Rahmen des DE:HUB Mobility mit einem einfachen Teppich mit Piktogramm als prototypische Parkzone. Die Hamburger Hochbahn hat hierzu ebenfalls Erkenntnisse in petto: Über einen Zeitraum von fünf Monaten konnte ich in meiner Zeit bei der Hochbahn im Rahmen eines Pilotprojekts mit dem Sharing-Anbieter VOI zeigen, wie gut die speziell dafür angefertigten Abstellbügel auf umgewidmeten PKW-Parkplätzen als Gelegenheit dienten, sich rücksichtsvoll zu verhalten. Was Henrik Falk daraus gelernt hat, erfahrt ihr in Folge 14 oder mit noch mehr Details in Folge 5.

Ich finde es immer wieder paradox, wie selbstverständlich wir Menschen laut Horace Dediu, dem Mastermind hinter micromobility.io, weltweit die Fläche des Landes Polen für Auto-Parkplätze akzeptabel finden, und dass gleichzeitig die Hamburger Verkehrsbehörde BWVI in Hamburg selbst sagt, dass man (zumindest in der letzten Legislaturperiode) nicht über die Umwidmung von Parkplätzen spreche sollte. Tatsächlich widerspricht es sogar dem, was Henrik Falk über die Entschlossenheit der Hamburger Politik sagt. Es wird meiner Meinung nach höchste Zeit, das vermeintliche Vorrecht der Autofahrer zu brechen und Parkplätze umzuwidmen für Mikromobilität. Um Gelegenheit durch Infrastruktur zu schaffen.

Schöne Radwege für mehr Sicherheit

Zum Abschluss möchte ich mein persönliches Aha-Erlebnis teilen, welches ich in Sachen Infrastruktur mit Fahrrädern in Kopenhagen und Amsterdam erlebt habe: Ich fand es bemerkenswert, wie ich mich automatisch mehr an die Regeln halte, wenn ich zum einen von mehreren Fahrradfahrern umgeben bin, ein gut funktionierendes Netz existiert und ich zudem das Gefühl habe, dass meine Bedürfnisse durch protected bike lanes, also geschützte Spuren für Radfahrer, ernst genommen werden. Das belegt übrigens auch eine Studie der Dutch Cycling Embassy: „Radfahrer sind angenehm überrascht, wenn ihnen besondere Aufmerksamkeit in Form von abgelegenen, abwechslungsreichen Routen (Terrassen, Grünanlagen, eine Reihe von Gebäuden in menschlicher Größe) oder attraktiven Landschaften mit schönen Designs und Kunstwerken geschenkt wird. Wenn Radfahrer glücklich sind, geben sie auch bei Umfragen gute Noten.“ Und halten sich auch eher an die Regeln, ich zumindest.