Von Christian Schweinfurth

Eigentlich sollte für Peter K. nach dem Einsetzen des Herzschrittmachers alles besser werden. Doch dann gab es Komplikationen, obwohl die Operation heute als Routine gilt. Eine Sonde ließ sich nicht richtig platzieren. Die OP zog sich fünf Stunden in die Länge und wurde schließlich ganz abgebrochen. So liest sich ein Erfahrungsbericht aus dem Forum der Deutschen Herzstiftung. Bei vielen Patienten lief alles reibungslos, doch immer wieder klagen welche über unerwartete Schmerzen, Schwindel oder drückende Kabel im Körper. Die Beispiele zeigen, dass selbst Standardeingriffe ganz anders laufen können als geplant.

Doch aus Sicht vieler Forscher könnte es eine Möglichkeit geben, die Risiken noch weiter zu verringern: Operationen und Behandlungen müssten einfach vorher geprobt werden – am individuellen Patienten, ohne ihm dabei Schmerzen oder Schaden zuzufügen. Die Probeläufe würden nämlich am Computer stattfinden – nicht an echten Organen, sondern an ihren datengestützten virtuellen Kopien, ihren „digitalen Zwillingen“. Die könnten beim Einsetzen einer Herzklappe genauso helfen wie bei der Verabreichung von Medikamenten. Der Haken an dem Konzept: Organe digital zu reproduzieren, ist ziemlich kompliziert.

Operationen könnten im Vorfeld getestet werden

Für Entwickler, die versuchen, eine organische Struktur wie das Herz möglichst realitätsnah am Computer nachzubilden, stellt sich zunächst eine entscheidende Frage: Was ist eigentlich ein Herz? Darauf gibt es verschiedene Antworten. Denn ein Herz ist vieles: ein Hohlmuskel mit einem komplexen Kammersystem, ein biochemisches Kraftwerk, das durch ein Erregungsleitungssystem gesteuert wird, und eine hochleistungsfähige Pumpe, in der Herzklappen wie Rückschlagventile arbeiten.

Mit all diesen Dimensionen eines Herzens sieht sich Tobias Heimann fast täglich konfrontiert. Er ist Leiter der Forschungsgruppe für Künstliche Intelligenz in der zentralen Technologieabteilung von Siemens Healthineers. Und er liefert Grundlagen für das Forschungsprojekt des Instituts für Cardiomyopathien in Heidelberg, das die Möglichkeiten eines digitalen Zwillings für die kardiale Resynchronisationstherapie auslotet. Vereinfacht gesagt: für die Therapie mit Herzschrittmachern. Die müssen eingesetzt werden, wenn ein Patient an einer chronischen Schwäche der Herzpumpe leidet und Medikamente nicht ausreichend wirken. Bei dem Eingriff werden Elektroden an den Herzkammern angebracht, die über ein Kabel mit einem Impulsgeber verbunden sind.

Wie entsteht ein virtuelles Herz?

Ein digitaler Zwilling zur Verbesserung einer Herzschrittmacherbehandlung ist allerdings nur dann von Nutzen, wenn in ihm neben der anatomischen Grundstruktur und der biophysikalischen Mechanik insbesondere das Erregungsleitungssystem des Herzens möglichst exakt – und vor allem individuell – nachgebildet sind. Dieses System besteht aus speziellen Herzmuskelzellen und leitet die elektrischen Signale weiter, die das Pumpen des Herzens regulieren.

„Wir haben immer ein grundsätzliches Modell, das die physikalischen Gegebenheiten abbildet. Diese sind seit langem bekannt. Mithilfe von Daten des Patienten, zum Beispiel aus dem EKG, bauen wir dann ein patientenspezifisches Modell“, erklärt Tobias Heimann von Siemens Healthineers. „Wir wissen also, wie das durchschnittliche Herz aussieht. Für die Praxis zählt aber das Individuum. Und für die Individualisierung des Modells nutzen wir Künstliche Intelligenz.“

Noch ist der digitale Zwilling des Herzens ein reines Forschungsprojekt – allerdings mit positiven Zukunftsaussichten. „Wir arbeiten schon seit gut zehn Jahren am digitalen Zwilling“, sagt Tobias Heimann. „Inzwischen sind wir soweit, dass wir sagen, wir betreiben nicht mehr nur Grundlagenentwicklung bei den Algorithmen, sondern wir wissen, dass es prinzipiell möglich ist, ein Herzmodell zu bauen.“ Für ihn und sein Team geht es jetzt darum, konkrete medizinische Fragestellungen zu evaluieren. „Wir versuchen beispielsweise herauszufinden, welche Teile eines Modells robust genug sind, um als eine neue Art von Biomarker verwendet werden zu können.“

Es muss also zunächst geklärt werden, für welchen Anwendungsfall ein Modell wirklich verlässliche Aussagen liefern kann. Lassen sich mit einem spezifischen Modell des Herzens tatsächlich die Risiken einer Operation vorhersagen? Oder lassen sich damit die Risiken einer medikamentösen Therapie besser einschätzen? Und welche Parameter-Daten-Kombination verspricht die zuverlässigste Vorhersage?

Auch Probleme von eher praktischer Natur müssen geklärt werden, bis es zu einem klinischen Einsatz kommt. „Damit ein Verfahren in der Klinik akzeptiert wird, muss es innerhalb einer bestimmten Zeit ablaufen“, sagt Heimann. Sprich: Es darf nicht zu lange dauern, soviel Zeit haben Krankenhäuser und Ärzte nämlich nicht. „Und dann gilt es natürlich noch, das Produkt in klinischen Studien zu validieren und letztlich die verschiedenen Freigaben zu erhalten, um es als Produkt vermarkten zu können.“

Weltweit sind virtuelle Organe in Arbeit

International wird an vergleichbaren Konzepten der in silico Medizin gearbeitet, der Computermedizin. Das seit 2014 existierende Living Heart Project um den französischen Softwarehersteller Dassault Systems gilt als der erste geglückte Versuch, das Herz in Form eines Vier-Kammer-Modells zu simulieren. Inzwischen sind knapp 100 Akteure weltweit aus Forschung, Industrie, klinischer Praxis und Regulierung an dem Projekt beteiligt. Es hat zahlreiche Studien hervorgebracht, unter anderem zur präziseren Vorhersage von Arrhythmien, also Herzrhythmusstörungen, zur Vorhersage der potenziell lebensgefährlichen Torsade-Tachykardie, einer besonderen Form des Herzrasens oder auch zur Vorhersage eines diastolischen und systolischen Herzversagens, also eines Herzversagens in der Entspannungs- oder in der Kontraktionsphase.

Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in der Schweiz arbeiten derzeit an einem digitalen Zwilling für die Haut. Der Hintergrund: Schmerzmittel, Insulin oder auch andere Wirkstoffe sollen in Zukunft auch über spezielle Membranen, zum Beispiel über ein smartes transdermales Pflaster, verabreicht werden. Das hätte Vorteile für Patienten und Ärzte.

Patienten müssten sich keine komplizierten Medikamentenpläne merken, weil die Wirkstoffe automatisch verabreicht werden. Das könnte sogar Leben retten. Denn die falsch dosierte – oder ganz vergessene – Einnahme von Medikamenten kann, gerade im Alter, ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen. Bei Diabetes-Patienten soll auf diese Weise auch das lästige Spritzen wegfallen.

Ärzte wiederum können mit dem digitalen Zwilling verfolgen und vorhersagen, wie ein Medikament beim Patienten eigentlich anschlägt. Denn das smarte Pflaster misst über Sensoren spezifische Veränderungen der Haut, die zum Beispiel etwas über die Wirkstoffaufnahme verraten, und füttert mit diesen Daten den digitalen Zwilling. Ergebnisse können damit langfristig ausgewertet werden und Dosierungen entsprechende nachjustiert werden. Die Software für einen solchen digitalen Zwilling soll sich etwa in einer Smartwatch verstecken lassen.

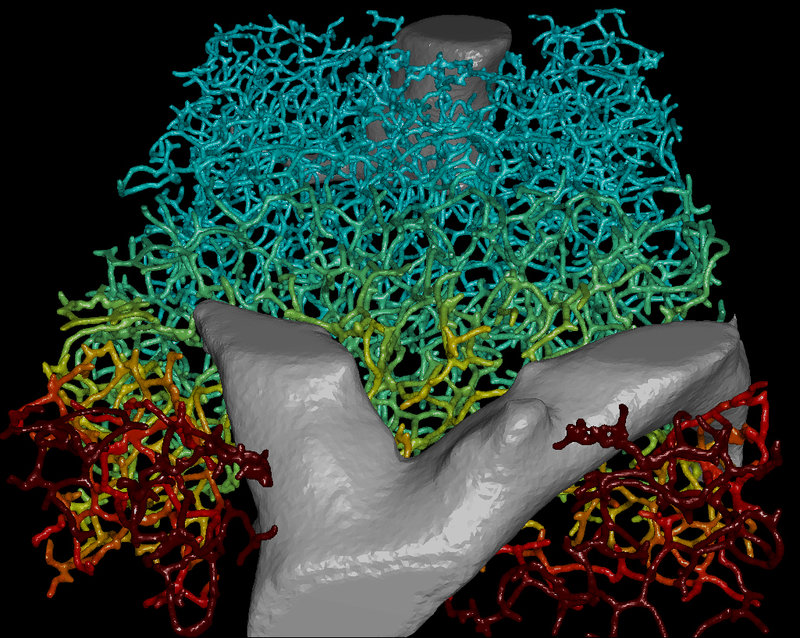

Das digitale Modelle des Gallennetzwerks. Bild: MPI f. molekulare Zellbiologie und Genetik

Das digitale Modelle des Gallennetzwerks. Bild: MPI f. molekulare Zellbiologie und Genetik

Auch an der virtuellen Leber wird bereits geforscht. Am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden wollen die Forscher durch eine exakte Simulation des Gallenflusses die Nebenwirkungen von Medikamenten besser vorhersagen können.

Auch wenn es sich bei vielen digitalen Zwillingen in der Medizin noch um Forschungsprojekte handelt, sind sie längst keine rein theoretischen Konstrukte mehr. In anderen Branchen sind sie sogar schon im Einsatz. Siemens setzt bei der Digitalisierung der eigenen Produktionsanlagen auf digitale Zwillinge, aber auch beim Design von Gasturbinen oder der Softwarentwicklung. Digitale Zwilling sind so individuell wie die Anwendungsszenarien, für die sie eingesetzt werden könnten. Die meisten davon dürften allerdings weniger komplex sein als die mathematische Modellierung eines Herzens – eine echte Mammutaufgabe. Doch sie könnte sich lohnen. Schließlich klingt Tobias Heimann auch nach zehn Jahren Forschungsarbeit noch zuversichtlich.

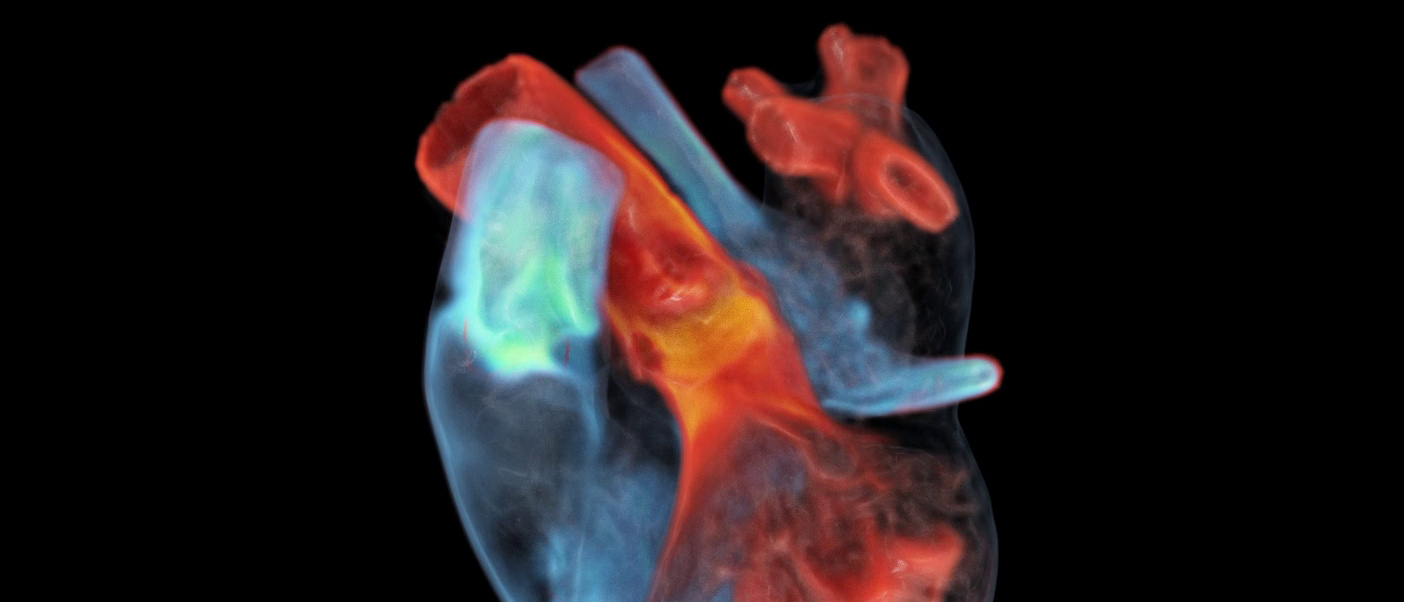

Titelbild: Ein digitales Herz / Siemens Healthineers