Seit sechs Jahrzehnten verfolgen Studierende und Wissenschaftler eine Vision: Statt mit Raketen in den Orbit zu fliegen, wollen sie einen Aufzug ins All bauen. Diese Idee ist nicht nur eine ingenieurtechnische Herausforderung, sondern verspricht auch eine umweltfreundlichere Alternative zur herkömmlichen Raumfahrt. Bei der European Space Elevator Challenge 2024 in München traten kürzlich vier Teams an, um ihre Konzepte für einen Weltraumaufzug zu präsentieren. Doch trotz der innovativen Ansätze , die in den Projekten stecken, zeigte die Challenge, dass es bis zu einem funktionsfähigen Weltraumaufzug noch ein langer Weg ist.

Von Joanne Arkless

In der ersten Aprilwoche fand an der Technischen Universität München in Garching ein bemerkenswerter Wettbewerb statt, der die Kreativität und das technische Geschick von Studierenden und Schüler:innen forderte. Die WARR-Gruppe für studentische Weltraumtechnologien lud internationale Teams zu einem anspruchsvollen Vorhaben ein: Vier Gruppen testeten ihre Modelle für Weltraumaufzüge an einem über 95 Meter hohen Kran.

Der Wettbewerb war nicht nur eine Gelegenheit für die Teilnehmenden, ihre Fähigkeiten im Löten, Konstruieren und Programmieren zu demonstrieren, sondern auch eine Veranstaltung, die die Vielfalt und den Einfallsreichtum der nächsten Generation von Ingenieur:innen und Wissenschaftler:innen bewies. Ganz so glatt liefen die Durchgänge dann zwar noch nicht. Denn zwischen erfolglosen Starts, kaputten Motoren und überhitzten Akkus hatten die Teams schwer zu schaffen, vor allem wegen der anspruchsvollen Wetterbedingungen. Der starke Wind ließ das Seil unruhig hin und her schwingen, was die Situation erschwerte. Das plus individuelle technische Probleme der Gruppen führten dazu, dass ihre Aufzüge weniger hoch fuhren als erhofft.

Doch trotz dieser Rückschläge bleibt die Faszination für Weltraumaufzüge bestehen. Wir erklären euch, wie ein solcher Aufzug die Raumfahrt nachhaltiger gestalten könnte, wie die Modelle der Teams entwickelt wurden und welche technischen Hürden noch überwunden werden müssen.

EUSPEC: Ein Wettkampf der Weltraumaufzüge

Zur European Space Elevator Challenge, kurz EUSPEC, kamen Teilnehmende aus München, Dresden, Wiesbaden und Japan zusammen und brachten ihre Modelle eines „Kletterers“ mit, die zeigen sollten, wie der Transport von Nutzlasten funktionieren könnte. Dass bei der Challenge vollständig ausgearbeitete Weltraumaufzüge gezeigt werden, erwartete niemand. Die EUSPEC hat vielmehr das Ziel, den Austausch, das Verständnis und die Weiterentwicklung von technischen Systemen zu unterstützen und das Konzept der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Besonderen Wert wird bei den Aufzügen auf die Geschwindigkeit und Effizienz des Kletterers gelegt und die Nutzlast, die der Kletterer tragen kann. Zu den Anforderungen zählte, dass der Kletterer nicht mehr als 16 Kilogramm wiegen darf und aus Materialien wie Stahl, Aluminium oder Kohlefaser gefertigt ist. Außerdem war die Nutzung von Treibstoffen zum Auftrieb nicht erlaubt.

Wir haben mit den Studierenden-Teams über ihre unterschiedlichen Herangehensweisen gesprochen.

Modell 1: Der „Graksler“ der WARR-Gruppe an der TU München

Das erste Modell stammte von TUM WARR e.V., der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für Raketentechnik und Raumfahrt an der Technischen Universität München. Die Gruppe gibt es seit den 1960er Jahren und sie arbeitet seit 2005 auch an Weltraumaufzügen. WARR-Vorstand Julian Sanktjohanser hat uns ein paar Fragen zu ihrem Modell beantwortet, das aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen in diesem Jahr leider keinen Start schaffte.

Wie habt ihr euren Elevator aufgebaut und wie unterscheidet sich der Aufbau von anderen Elevators?

Julian: Unser „Graksler“, das ist bayerisch für „Kletterer“, hat ein Eigengewicht von 15 kg und soll später eine Payload, also eine Last, von 100 kg tragen können. Für den Wettbewerb musste das Gewicht aber verringert werden. Der Graksler unterscheidet sich nicht nur durch die Länge von über einem Meter und seines Gewichts von anderen Aufzügen, sondern auch durch den langen Radstand mit dem 3-Rad-Allrad-Antrieb. Er wird von einer Seite an das Seil montiert, anders als andere, die symmetrisch von beiden Seiten montiert werden. Unser Climber ist technologisch sehr weit fortgeschritten, da die Entwicklung nicht nur für die EUSPEC gemacht ist. Das bedeutet mehr Sensoren, Rechenleistung, Datenlogging und weitere Dinge, die im Wettbewerb nicht vorgeschrieben waren. Ein realer Climber muss irgendwann ohnehin noch deutlich mehr als 100 kg oder einen Astronauten, was wir uns als Ziel gesetzt haben, transportieren.

Welche Vorteile bietet eure Bauweise?

Julian: Unser langer Radstand bietet trotz der einseitigen Montage mehr Stabilität, und durch die drei großen angetriebenen Räder mehr Seil-Reibung, die nötig ist, um eine schwere Payload zu befördern.

Was waren die größten technischen Herausforderungen für euch bei der EUSPEC?

Julian: Die größte Herausforderung war es für uns, die Reibung am Seil aufzubauen. Dies ist auch eine der größten Aufgaben eines „echten“ Space Elevators. Leider haben wir es in der begrenzten Zeit der EUSPEC nicht geschafft, dieses Problem ausreichend zu lösen. Alle anderen Systeme haben zumindest im Wettbewerbsmodus funktioniert

Was ist, abgesehen vom Seil, bei der Entwicklung von Space Elevators generell die größte Herausforderung?

Julian: Das zweite große Problem ist die Energiespeicherung oder -übertragung. Hierbei müssen mehrere Megawatt zur Verfügung stehen, was über eine Strecke von 40.000 Kilometer nicht mit Batterien möglich ist. Diese Probleme beziehen sich lediglich auf den Kletterer, hierbei ist die Seilherstellung und Platzierung im Orbit noch nicht behandelt.

Werde Mitglied von 1E9!

Hier geht’s um Technologien und Ideen, mit denen wir die Welt besser machen können. Du unterstützt konstruktiven Journalismus statt Streit und Probleme! Als 1E9-Mitglied bekommst du frühen Zugriff auf unsere Inhalte, exklusive Newsletter, Workshops und Events. Vor allem aber wirst du Teil einer Community von Zukunftsoptimisten, die viel voneinander lernen.

Jetzt Mitglied werden!

Modell 2: Alpha Centauri aus Dresden

Die zweite Gruppe, die bei der EUSPEC antrat, war Alpha Centauri, eine Untergruppe der Hochschulgruppe STAR Dresden an der Technischen Universität Dresden. STAR Dresden beschäftigt sich seit 2017 mit Raumfahrttechnologien und baut neben Weltraumaufzügen auch Raketen und Rover. Mit ihrem kleineren Modell setzte Alpha Centauri für die Challenge auf Einfachheit und Fehlervermeidung. Der Kletterer hatte einige Startprobleme, schaffte es in der letzten Wertungsfahrt aber doch noch einige Meter zu erklimmen.

Wie habt ihr euren Elevator aufgebaut und wie unterscheidet sich der Aufbau von anderen Elevators?

Aaron: Der vom Team Alpha Centauri entwickelte Kletterer ist für die knapp 100 Meter der EUSPEC konzipiert worden und weicht deshalb von einer realistischen Entwicklung eines Weltraumfahrstuhls ab. Angesichts der starken Einschränkungen in unseren Fertigungsmöglichkeiten und Ressourcen, war für uns die beste Strategie, den Aufbau so einfach wie möglich zu halten, um Fehlerquellen zu minimieren. Dies spiegelt sich insbesondere in der simplen Getriebelösung, der Umsetzung des Anpressdrucks an das Band mittels Schrauben und Federn sowie der Verwendung von handelsüblichen Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffprofilen, kurz CFK-Profilen, wider.

Was waren die größten technischen Herausforderungen für euch bei der EUSPEC?

Aaron: Die größte Herausforderung bestand in der Verwendung von selbstgeschriebenen, teilweise ungetesteten Softwarebibliotheken, da wir in diesem Bereich leider eine Wissenslücke im Team hatten.

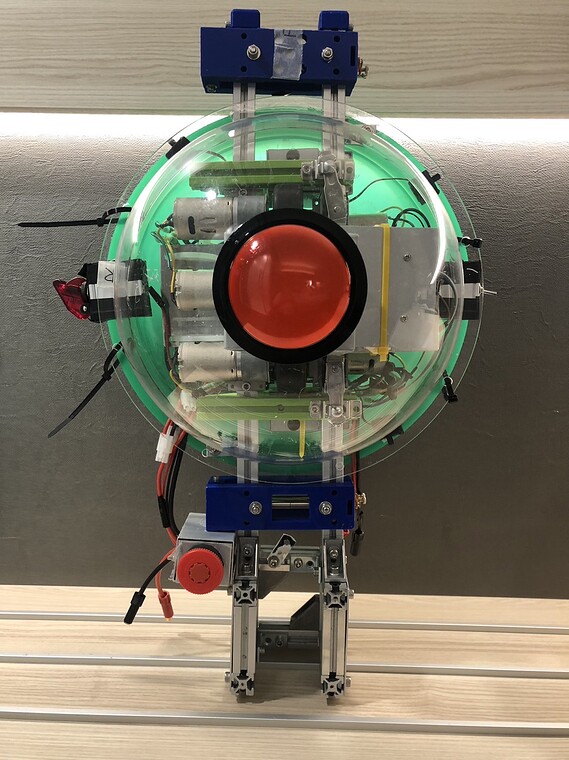

Modell 3: Das Kugelmodell aus Japan

Aus Fujisawa, Japan reiste das Inoue Labs Team vom Shonan Institute of Technology an. Mit ihrem Kugelmodell gewannen sie bei der Veranstaltung den Readiness Award. Der Kletterer konnte sich mit einer Höhe von zehn Metern unter den Studierenden-Teams durchzusetzten.

Wie habt ihr euren Elevator aufgebaut und wie unterscheidet sich der Aufbau von anderen Elevators?

Shonan-Team: Unser Aufzug wurde so gebaut, dass er den Regulationen der EUSPEC entspricht, indem er beispielsweise eine bestimmte Menge an Gewicht tragen kann und Sensoren im Design integriert wurden. Unser Aufzug unterscheidet sich von den anderen durch sein rundes Design, welches grün und transparent ist und von der Erde selbst inspiriert wurde. Die runde Windschutzscheibe schützt die technischen Elemente vor versehentlichen Kollisionen.

Was waren für euch die größten technischen Herausforderungen bei der EUSPEC?

Shonan-Team: Wir sind der Natur nicht gewachsen gewesen. Leider kamen wir mit den Wetterbedingungen von Wind und Regen nicht zurecht.

Was ist generell die größte Herausforderung bei der Umsetzung von Weltraumaufzügen?

Shonan-Team: Ich denke, die größten zukünftigen Herausforderungen für Weltraumaufzüge, neben dem Seil, sind die Energieversorgung des Kletterers und die Geschwindigkeit der Bewegung. Wir müssen einen Kletterer entwerfen, der zum Beispiel von außen die Energiemenge bereitstellt, die erforderlich ist, um die Schwerkraft zu überwinden und lange Strecken zurückzulegen, sowie die Geschwindigkeit zu schaffen, um das Ziel schnell zu erreichen.

Modell 4: Der „Lego-Elevator“ der Gutenbergschule Wiesbaden

Das Schülerteam „Meier’s 11“ der Gutenbergschule Wiesbaden überzeugte ebenfalls mit seinem Modell und gewann einen Preis – und das alles mit einem Modell aus Legosteinen! In seinen Kursen für die MINT-Klasse begeistert Lehrer Andreas Meier seine Schüler:innen für Roboter und nahm bereits zum dritten Mal mit einem Team an der EUSPEC teil. Auch bei der Bavarian Space Elevator Challenge im bayerischen Hof konnte die Klasse schon Erfolge erzielen.

Das Team der Gutenbergschule war der absolute Überflieger bei der EUSPEC und erreichte in etwa 20 Meter. Damit sicherte sich das Team den Hauptpreis im Beginner’s Level der EUSPEC.

Space Elevator: Die grüne Zukunft der Raumfahrt?

Space Elevators sind eine faszinierende Vision für eine nachhaltige und erschwingliche Erschließung des Weltraums. Doch technische, finanzielle und politische Hürden stehen dieser Vision bisher noch im Weg. Die technischen Schwierigkeiten wurden bei der EUSPEC deutlich.

Technisch gesehen fehlen bisher Materialien für Seile, die stark genug sind, um die Zugkräfte zu bewältigen, ohne unter ihrem eigenen Gewicht zu kollabieren. Finanziell wäre ein solches Megaprojekt mit aktuellen Technologien kaum vorstellbar, und politische Fragen zur Kontrolle des Zugangs zum Weltraum könnten zu Konflikten führen.

Aber die Hoffnung auf eine grüne Zukunft der Raumfahrt mit Aufzügen ins All bleibt bestehen. Fortschritte in der Materialwissenschaft und eine zunehmende internationale Zusammenarbeit könnten eines Tages den Weg für die Verwirklichung eines Space Elevators ebnen.

Weitere Artikel zum Thema Weltraumaufzüge:

- So luxuriös könnte ein Weltraumaufzug aussehen

- Mondstraßen, Alzheimerforschung und Raketen: Wie Münchner Studierende der WARR die Raumfahrt revolutionieren

- Raumfahrt for Future: Jahresrückblick auf bemerkenswerte Projekte im Weltraum

Hat dir der Artikel gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung! Werde Mitglied bei 1E9 oder folge uns bei Twitter, Facebook, Instagram oder LinkedIn und verbreite unsere Inhalte weiter. Danke!

Sprich mit Job, dem Bot!

War der Artikel hilfreich für dich? Hast du noch Fragen oder Anmerkungen? Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst!