Vor zehn Jahren verwüstete ein Tsunami die Ostküste Japans. Über 20.000 Menschen starben. Im Kernkraftwerk Fukushima kam es zum Super-GAU. Schnell war klar: Das hochentwickelte Frühwarnsystem hatte versagt. Seitdem wurde es verbessert – und soll bald auch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz noch genauer vor Tsunamis warnen können.

Von Wolfgang Kerler

Japan, 11. März 2011, 14:46:23 Uhr Ortszeit, 32 Kilometer in der Tiefe. Vor der nordöstlichen Küste des Kernlands bricht der Meeresgrund auf. Die Pazifische Kontinentalplatte schiebt sich unter die Nordamerikanische Platte. Die Erde unter dem Ozean beginnt zu beben, relativ langsam erst, dann immer schneller. Etwa fünf Minuten hält das Hauptbeben an – und löst einen Tsunami aus, der mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs auf die 130 Kilometer entfernte Küste zurast.

Eigentlich ist Japan damals so gut wie kein anderes Land auf so eine Situation vorbereitet. Rund 5.000 Erdbeben erschüttern das Land jedes Jahr. Seit jeher wissen die Menschen um die Gefahr von Tsunamis. Hunderte historische Warnsteine entlang der Küste, manche über 600 Jahre alt, erinnern daran. Auf ihnen finden sich Mahnungen wie: „Baut keine Häuser unterhalb dieses Punkts!“

Nach Tsunami-Katastrophen mit vielen Todesopfern – 1896, 1933, 1960 – wurden die Vorkehrungen immer weiter verstärkt: von der Umsiedlung ganzer Dörfer über regelmäßige Katastrophenschutztrainings für die Bevölkerung und das Errichten meterhoher Schutzmauern und Wellenbrecher bis zur Entwicklung von Frühwarnsystemen, die auf ein Netz aus Hunderten von Seismografen setzen. Schon seit den 1960ern kommen auch Computersimulationen zum Einsatz.

Dennoch verloren im März 2011 etwa 20.000 Menschen ihr Leben. Die meisten von ihnen ertranken. Wie konnte es dazu kommen?

Die Höhe der Flutwelle wurde unterschätzt

Im Oktober 2013 legte die für die Erdbeben- und Tsunami-Warnungen zuständige Japan Meteorological Agency, kurz: JMA, ihren Bericht über die Lehren aus der Katastrophe vor. Ein Grund dafür, dass sich nicht mehr Menschen in Sicherheit bringen konnten, war demnach ein Versagen des Frühwarnsystems. Es unterschätzte die Gefahr.

Als das Beben um 14:46 Uhr registriert wurde, ging die JMA von einer Stärke von 7,9 auf der japanischen Magnituden-Skala aus. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Stärke von 9,0 handelte, die man in dieser Region gar nicht für möglich gehalten hatte.

Drei Minuten nach Beginn des Bebens, also um 14:49 Uhr, verbreitete die JMA eine Warnung, dass sich die betroffenen Präfekturen entlang der Küste auf einen drei bis sechs Meter hohen Tsunami vorbereiten sollten. Überlebende berichteten, sie hätten sich angesichts der zehn Meter hohen Schutzmauern deshalb sicher gefühlt und eine Evakuierung für unnötig gehalten. Warnungen vor deutlich höheren Wellen erfolgten erst um 15:10 Uhr und 15:30 Uhr – und erreichten die Menschen nur dort, wo nicht bereits aufgrund des Erdbebens der Strom ausgefallen war.

Ab 15:40 Uhr traf die stellenweise über 10 Meter hohe Flutwelle auf einer Ausdehnung von 2.000 Kilometern die Küste. An Land erreichte der Tsunami Höhen von fast 40 Metern, drang bis zu fünf Kilometer ins Landesinnere vor und verwüstete eine Fläche von über 500 Quadratkilometern. Bis zu 600.000 Einwohner waren betroffen.

Auch das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi wurde überspült, in mehreren Reaktoren kam es zur Kernschmelze und Explosionen. Daraufhin wurde radioaktives Material freigesetzt und kontaminierte die Umgebung. Eine Tsunami-Katastrophe von diesem Ausmaß gab es in Japan seit Beginn der Geschichtsschreibung nicht.

Künstliche Intelligenz soll präzisere Vorhersagen erlauben

Nach der Katastrophe passte die JMA nicht nur ihr Warnsystem an, um die Bevölkerung zukünftig nicht mehr aufgrund falscher Prognosen in falscher Sicherheit zu wiegen. Japan investierte auch Milliarden, um sich besser gegen Erdbeben und Tsunamis zu schützen. Das Geld floss in noch höhere und noch mehr Mauern und Wellenbrecher, ein Netz von Präzisionssensoren am Meeresgrund, verschiedene Arten von GPS- und Spezialbojen sowie diverse andere Messgeräte im Meer und an der Küste. Immer intensiver wird inzwischen auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz vorangetrieben.

Vor wenigen Wochen präsentierten die Tohoku University, die University of Tokyo und die Forschungslabore von Fujitsu beispielsweise ein KI-Modell, das dazu beitragen soll, die durch einen Tsunami verursachten Überschwemmungen in Echtzeit vorhersagen zu können. Auf dem schnellsten Supercomputer der Welt, dem japanischen Fugaku, wurden dafür hochauflösende Tsunami-Simulationen erstellt. Mit diesen als Trainingsdaten konnte das KI-Modell trainiert werden, das selbst auf Standard-PCs laufen soll.

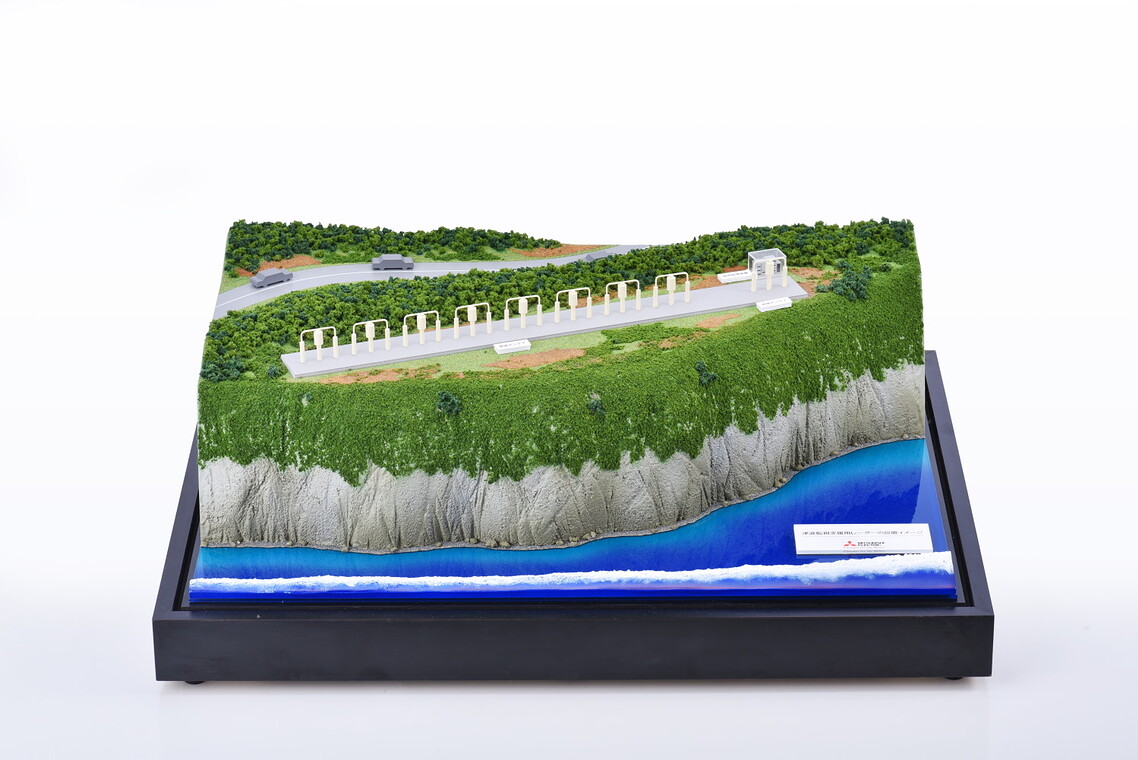

Einen anderen Ansatz, um Überschwemmungen vorherzusagen, aber auch um Tsunamis frühzeitig zu erkennen und ihre Höhe zu prognostizieren, verfolgt der Technologiekonzern Mitsubishi Electric. Eine zentrale Rolle spielen dabei Radarsysteme, deren Antennen und Sender entlang der Küste aufgestellt werden. „Schon seit 1999 stellen wir hochfrequente Ozeanradar bereit“, sagt Hiroshi Kameda von Mitsubishi Electric zu 1E9. „Ursprünglich wurde dieser allerdings für die Überwachung von gewöhnlichen Meeresströmungen konzipiert.“

Nach der Katastrophe von 2011 stellte man jedoch fest, dass auch der Tsunami von derartigen Radaranlagen erfasst wurde. Also erforschte das Unternehmen, ob sich mit Radar auch ein Tsunami-Warnsystem entwickeln ließe, das die Vorteile der Technologie nutzt. „Unterseekabel oder GPS-Bojen sind auf einzelne Punkte beschränkt“, sagt Kameda. „Hochfrequenz-Funkwellen, die beim ozeanographischen Radar zum Einsatz kommen, ermöglichen dagegen die Erfassung von Informationen aus einem breiten Gebiet – und das auch noch mehr als 30 Kilometer von der Küste entfernt.“

Seit 2015 stellt Mitsubishi Electric immer neue Möglichkeiten vor, wie sich Radar für Warnsysteme nutzen ließe. Dazu gehören die genauere Erkennung der Höhe mit einer Genauigkeit von unter fünfzig Zentimetern, der verschiedenen Wellenfronten und der Richtung des Tsunamis und die deutliche Verringerung des Anteils von Fehlalarmen – von 10 Prozent auf 0,1 Prozent.

Vor gut einem Monat präsentierte das Unternehmen dann die nächste Weiterentwicklung: Durch den Einsatz eines KI-Modells soll sich auf Basis der vom Radar erfassten Tsunami-Geschwindigkeit an der Wasseroberfläche innerhalb von Sekunden die Tiefe der Überschwemmung entlang der Küste präziser vorhersagen lassen. Bei bisherigen Berechnungsmethoden, die mehr Zeit brauchten, habe der durchschnittliche Fehler bei drei Metern gelegen, bei der neuen KI-Anwendung nur noch bei etwa unter einem Meter.

Bis 2025 will das Unternehmen seine Radar-KI-Technologie im Einsatz haben, die sich bisher in Simulationen bewährt habe. „Wir sind der Meinung, dass unsere Technologie auch auf Ereignisse von der Größe des Tsunamis von 2011 anwendbar ist“, sagt Toshisada Mariyama von Mitsubishi Electric. Ziel sei es, durch genauere Vorhersagen, bessere Evakuierungspläne zu ermöglichen – und so viele Menschenleben zu retten wie möglich.

Verstehe, was die Zukunft bringt!

Als Mitglied von 1E9 bekommst Du unabhängigen, zukunftsgerichteten Tech-Journalismus, der für und mit einer Community aus Idealisten, Gründerinnen, Nerds, Wissenschaftlerinnen und Kreativen entsteht. Außerdem erhältst Du vollen Zugang zur 1E9-Community, exklusive Newsletter und kannst bei 1E9-Events dabei sein. Schon ab 2,50 Euro im Monat!

Jetzt Mitglied werden!

Technologie stellt keine Sicherheitsgarantie dar

Dass Japans verbesserte Tsunami-Warn- und Schutzsysteme Menschen vor Naturkatastrophen bewahren können, zeigte sich aus Sicht von Experten schon im November 2016. Wieder bebte unter dem Pazifik vor der japanischen Ostküste die Erde. Ein – deutlich kleinerer – Tsunami als 2011 traf daraufhin das Festland. Doch die JMA hatte sehr schnell eine Warnung herausgegeben und Evakuierungen angeordnet, so dass es nur zu fünf leichten Verletzungen kam.

Dennoch bleibt eine Lehre von 2011 aus Sicht von zwei Tsunami-Experten der Tohoku Universität, dass sich die Menschen in den gefährdeten Gebieten weder auf die noch höheren Betonmauern noch auf die immer besseren Simulationen und Prognosen vollständig verlassen sollten. Schließlich habe der große Tsunami alle Worst-Case-Szenarien übertroffen. Im Zweifel sollten die Menschen sich also in Sicherheit bringen, sobald die Erde bebt – und nicht erst auf offizielle Warnungen warten, die die Gefahr vielleicht doch unterschätzen.

Hat dir der Artikel gefallen? Dann freuen wir uns über deine Unterstützung! Werde Mitglied bei 1E9 oder folge uns bei Twitter, Facebook oder LinkedIn und verbreite unsere Inhalte weiter. Danke!

Titelbild: Getty Images