Von Bernhard Lermann

Die Vita von Marc Gumpinger liest sich ungewöhnlich für einen Künstler, der großformatige Ölbilder malt und raumfüllende Lichtinstallationen entwirft. Doch seine Arbeiten sind das logische Ergebnis einer ziemlich aufregenden Karriere.

Marc sammelte jahrelang Erfahrung im Software- und Deep-Tech-Bereich. 2008 gründet er Scoreloop, ein plattformübergreifendes Social-Gaming-Netzwerk, das er 2011 an Blackberry verkauft. Danach steigt er als Venture Partner bei dem Venture-Capital-Unternehmen Target Partners ein. Seinen Erfolgen als Firmengründer und VC-Investor verdankt er gute Kontakte ins Silicon Valley. Und dann ist er auch noch promovierter Humanbiologe. Digital-kreativ war er bereits im Alter von neun Jahren, als er Anfang der 90er Jahre Grafiken für Computer- und Videospiele sowie 3D-Visualisierungen programmierte und veröffentlichte.

Bernhard Lermann von 1E9 traf den Künstler in seinem Münchner Atelier zum Gespräch über neue Werkzeuge, synästhetisches Coden und warum die ureigene Aufgabe von Kunst, Konversationen zu starten, heute wichtiger denn je ist.

1E9: Wie kommt man als VC-Investor, der seine Social-Gaming-Plattform an BlackBerry verkauft hat, auf einmal auf die Idee, Kunst zu machen?

Marc Gumpinger: Als Scoreloop damals von BlackBerry übernommen wurde, bin ich zuerst wieder zu Target als Venture-Partner zurückgegangen. Doch nach meiner Zeit im Silicon Valley fehlten mir in Deutschland die revolutionären Ansätze. Hier gibt es so viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird. Leider. Vieles scheitert, weil zu klein gedacht wird und an den vielen Bedenken. Nach dem was ich im Valley gesehen habe, war mir das auf Dauer einfach zu wenig. Deshalb habe ich mir einen anderen Bereich gesucht, von dem ich dachte, dass da noch am allerwenigsten passiert in Sachen Digitalisierung. Und das ist für mich ganz klar die zeitgenössische Kunst. Ich wollte neue Ästhetiken schaffen, die aus der Entwicklung neuer Werkzeuge für die Kunst entstehen. Der Mensch steht für mich dabei im Zentrum. Er entwickelt sich weiter, vornehmlich durch den Einsatz von Technologie. Früher waren es das Feuer, Metalle und Zahnräder, heute sind es die Algorithmen. Um diese drehen sich meine Arbeiten im Wesentlichen. Ich möchte mit ihnen zeigen, was heute möglich ist, wenn man mit ihrer Hilfe neue Werkzeuge baut. Das fängt bei der Motiverstellung an und reicht bis zur Produktion der Arbeiten. Für mich als Entwickler ist das einfach ein riesiger Spielzeugladen.

In seinem Atelier sitzen wir vor drei großformatigen Bilder, deren Schaffensprozess er uns anschließend erklärt. Auf einem sieht man mehrere ineinander verschlungene Menschenkörper in weiß vor gelbem Hintergrund.

Was für Werkzeuge sind das genau?

Marc: Jedes Motiv, das ich male entsteht bei mir zuerst im Rechner und ich bringe es danach in Öl auf Leinwand. Bis auf die Lichtinstallationen, aber das ist ein anderes Thema. Ich nutze eine 3D-Software, um die Motive zu erstellen. Man kann hier vielleicht erkennen dass es zwei ineinander verschlungene Körper sind. Ich habe für dieses Bild im ersten Schritt zwei Bodyscans von Körpern aus dem Internet in den Rechner eingelesen, habe eine Simulation aufgebaut und den Körpern die Eigenschaft gegeben, dass sie aus Gummi sind. Im 3D-Programm habe ich einen leeren Tank entworfen, diese Körper einfach dort hinein fallen lassen und den Tank anschließend ausgeblendet, in dem die Körper ineinander verschlungen lagen. Das male ich dann in Öl. Was du auf den anderen Bildern hier siehst, ist exakt dieselbe Szene, nur aus einer anderen Kameraperspektive und das ganze nicht gerendert, sondern als Wireframe dargestellt und mit anderen Farben. In der Motiverstellung liegen zwischen den drei Bildern keine zehn Sekunden Arbeitsaufwand.

Der Algorithmus ist dein Pinsel.

Marc: Ja, und auch eine Art Gesprächspartner, es ist wie ein Dialog. Ich schalte nicht eine Maschine ein, drücke einen Knopf, lege Leinen in einen Tintenstrahldrucker, lasse ihn irgendwas drucken und hänge es an die Wand. Ich führe einen Dialog mit der Maschine, mit der Technologie, in dem wir zusammen etwas entstehen lassen, bei dem ich aber immer noch als Mensch quasi der Creative Director bin, der entscheidet, wie die Parameter gesetzt werden und ich ändere, was mir nicht gefällt. Das ist einfach ein sehr interaktives Werkzeug.

Wenn es möglich wäre, den Algorithmus noch stärker zum Schöpfer der Arbeiten zu machen, wie viel Intervention der Maschine würdest du zulassen?

Marc: Ich würde sehr viel zulassen, denn für mich ist auch ein Algorithmus letztendlich etwas Menschengemachtes. Was ich persönlich nicht so spannend finde, wenn man über den Weg der Algorithmen auf eine alte Ästhetik kommt. Das hat zwar seine Berechtigung, ich finde es aber spannend, neue Werkzeuge einzusetzen, um eine neue Ästhetik zu schaffen. Jüngstes Beispiel war die Obvious-Art-Künstlergruppe, die zwei Algorithmen hat gegeneinander laufen lassen. Das ist ganz witzig. Ich glaube aber, dass diese Werkzeuge viel mehr Potenzial haben, tatsächlich auch etwas Neues zu erschaffen und deswegen versuche ich beides zu kombinieren. Neue Werkzeuge für eine neue Ästhetik.

Mich reizt es nicht mehr, einfach etwas Bestehendes wie eine Landschaft zu malen. Das haben andere schon in unzähligen Variationen ganz wunderbar gemacht… Was neu ist, sind eben Motive, die nicht mehr da draußen sind, sondern irgendwo im Rechner oder auch im Smartphone, das dadurch, dass wir es in der Hosentasche mit uns herumtragen, so präsent ist. Wir leben so viel in dieser digitalen Welt, aber die Ästhetik daraus ist noch kaum übersetzt worden in Arbeiten, die man sich an die Wand hängen kann.

Die Impressionisten hatten ja damals auch das Problem, dass bereits alles gemalt war. Sie sind mit ihren Tubenfarben raus in die Natur gefahren, in den Wald von Fontainebleau und haben die Landschaft gemalt. Irgendwann tauchten dann auf den Bildern auch Schornsteine und Bahnhöfe auf und letztendlich waren die Impressionisten die Maler der Ersten Industriellen Revolution. Und heute gibt es eine neue Gruppe von Künstler oder eine neue Richtung, die eben die Digitale Revolution malt.

Gibt es in deiner Biographie Anknüpfungspunkte zur Bildenden Kunst oder ist das für dich etwas ganz Neues?

Marc: Wenn ich Software geschrieben habe, musste ich mir die immer vorstellen können, gerade bei sehr komplexer Software hat mir das immer geholfen. Das ist so eine Art synästhetische Disposition bei mir. Es gibt da eine Eleganz, wenn man Software schreibt. Du hast ja nicht alles auf einem Bildschirm bei vielen Zeilen Code. Du veränderst hier was und dann passiert dort etwas, das ist ein komplexes Gefüge. Ich bin meistens weniger mit Logik ans Programmieren als mit einem ästhetischen Ansatz. Die unterschiedlichen Formen oder Abhängigkeiten sind wie eine Modellierung im Kopf. Wenn ich solche Motive am Computer baue, dann bewirkt das bei mir genau das Gleiche.

Ich habe viel für die grafische Industrie entwickelt und in Grafikstudios gearbeitet. Auch bei Scoreloop haben wir im Wesentlichen kreative Tools für Spieleentwickler gebaut. Insofern gibt es da viele Anknüpfungspunkte. Das wirklich Relevante ist diese Synästhetik, also was in meinem Kopf passiert, wenn ich Software schreibe und Bilder schaffe.

Meine Bilder schauen im Prinzip genauso aus wie die Software, die ich schreibe. Das kennt man ja auch von Kandinsky und Klee, die in ihren Bildern Musik gesehen haben. Ich sehe meinen Code in meinen Bildern.

Synästhesie beschreibt eine relativ selten vorkommende Vernetzung im Gehirn. Nur etwa 4% der Menschen weisen mindestens eine Form von Synästhesie auf. Manche Synästhetiker nehmen Zahlen farbig wahr oder können Buchstaben fühlen oder Worte schmecken. Bei anderen lösen Töne die Wahrnehmung von Farben und/oder Formen aus.

Ist so ein Phänomen unter Codern verbreitet, dass man sehr auf Ästhetik achtet?

Marc: Von den Programmieren, die ich kennengelernt habe, waren die Genialen eigentlich nicht die Mathematiker und noch nicht mal unbedingt Informatiker. Das waren oft Leute mit einem ganz anderen Hintergrund, manche waren zum Beispiel Surfer. Die hatten Zugang zur Softwareentwicklung, der eher aus dem Bauch heraus kam. Die erreichten bei komplexen Systemen eine Eleganz, die man mit einer Zu-Fuß-Logik gar nicht mehr erreichen kann. Das gilt gerade bei der objektorientierten Programmierung wie Java. Hier haben die Abhängigkeiten etwas Organisches. Das finde ich so lustig an Technologie: Je mehr man sich mit Algorithmen beschäftigt, die erst mal so kalt wirken, umso mehr erkennt man, wie organisch sie eigentlich sind.

Ich finde, das Bild der Kühle, bei allem was mit Computern zu tun hat, sollten wir gar nicht mehr verwenden. Das kommt meistens von Leuten, die nicht hinter die Kulissen geblickt haben. Wenn man sich Musiknoten anschaut, die sagen einem Laien auch nicht viel und eine Menge Musikschüler haben daran keine guten Erinnerungen. Doch die Musik, die dabei entsteht, wenn man das „Programm“ richtig ausführt, kann Menschen zu Tränen rühren.

Marc: Ja, da ist was dran. Es gibt in der klassischen Musik diese feinen Abweichungen in den Interpretationen, obwohl alle ja formal dieselben Noten perfekt spielen. Es kommt also immer darauf an, wer das mit welchem Gefühl interpretiert. Natürlich basiert Softwareentwicklung auf Logik, aber letztendlich programmieren immer Menschen und dadurch kommt automatisch auch Gefühl ins Spiel. Auch ein guter Klavierspieler schaltet irgendwann das Denken ab und geht die Noten nicht mehr formell durch. Klar, wenn du ein SQL-Statement schreibst, funktioniert es oder nicht. Doch bei der objektorientierten Programmierung gibt es viele Wege nach oben.

Bringst du denn möglichst detailgetreu auf die Leinwand, was im Computer entstanden ist, oder lässt du dir Spielraum, wenn es zum Beispiel um die Farben geht? Wie viel Raum lässt du dir dabei?

Marc: Ich lasse mir da viel Raum. Bei den Netzen des Wireframes zum Beispiel, da habe ich die Verläufe mit dem Pinsel gemalt, die gab es im Computer noch nicht. Das ist halt auch das Spannende, der Monitor kann ein paar Farben darstellen, die kannst du in Öl nicht malen. Dafür gibt’s auf der anderen Seite Ölfarben, die kannst du am Monitor nicht darstellen. Ich habe mir dafür eine kleine Software geschrieben, einen einfachen Algorithmus, der mir für eine beliebige Farbe am Monitor die Mischverhältnisse in Öl berechnet. Sowas macht mir wahnsinnig Spaß. Ich habe Farben vor Augen und auf dem klassischen Weg, die Farben zu mischen, dauert mir zu lange, dafür bin ich viel zu ungeduldig. Deshalb habe das Ding geschrieben. Letztendlich ist es ein intelligenter Suchalgorithmus. Ich messe jede Farbe ein, die ich mische. Das ergibt jeweils einen Punkt in einem virtuellen Raum und die Software erkennt die Mischverhältnisse. Mit jeder Farbe, die ich einmesse, wird es noch genauer. Die Software selbst weiß nichts über Ölfarben.

Dass sich ein Maler seine eigenen Werkzeuge baut, hat in der Kunstgeschichte auch Tradition.

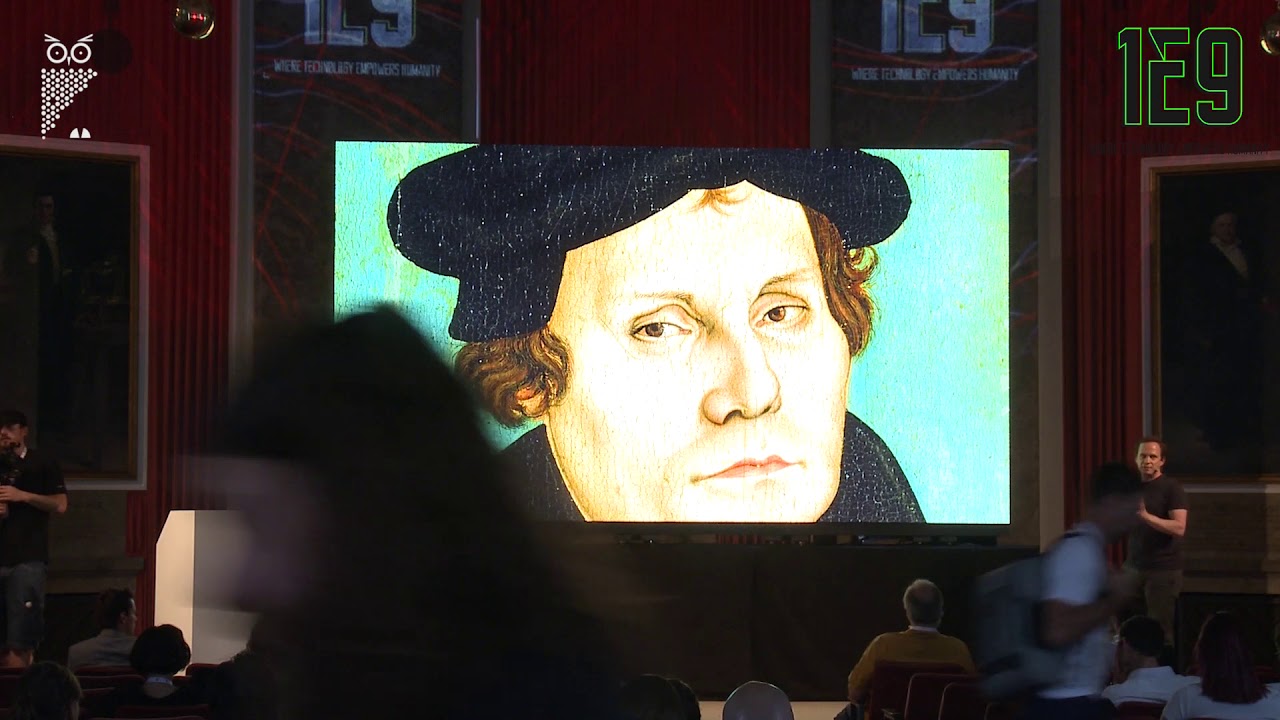

Marc: Eben. Zur Zeit der Renaissance, in der viele der größten Meisterwerke entstanden sind, gab es den Begriff des Künstlers so noch gar nicht. Es ging darum, Bilder zu produzieren, um die großen Räume zu schmücken. Ich sehe mich in dieser Tradition und finde auch, der Begriff des Künstlers kann erst im Nachhinein vergeben werden, wenn genug Leute sich darüber einig sind. Sich selbst sollte man so nicht definieren. Ich freue mich, wenn jemandem meine Bilder gefallen. In der Renaissance hatte niemand Geld, Zeit oder Ressourcen übrig, um sich selbst zu verwirklichen. Wenn man sich in der Alten Pinakothek einen Cranach, Dürer oder Rubens anschaut, die Bilder kamen im Prinzip aus Designläden. Cranachs Werkstatt war eine Art Vorläufer von einem Frog Design. Die haben nicht nur Bilder produziert, sondern auch Bibeln für Luther gedruckt, mit Leinen und Holz gehandelt und sogar Schilder, Kuchenformen und Lampen entworfen. Wenn du dort als Assistent arbeiten wolltest, musstest du gut zeichnen können. Ich habe keinen Assistenten, sondern Software.

Wie wichtig ist dir der Begriff der Realität? Wie vermisst du die Realität in deinen Bildern?

Marc: Meine Bilder stellen etwas dar, von dem man landläufig sagen würde, das gibt’s ja gar nicht. Hier erkennt man einen Astronauten, dahinter einen Berg. Aber weder den Berg noch den Astronauten gibt es wirklich. Meine Bilder sind für mich auch die Erforschung eines neuen Realitätsbegriffs. Es gibt den Astronauten hier auf der Leinwand, die kannst du anfassen. Aber es gibt ihn auch im Computer. Ist er dort weniger echt als wenn er im Weltall schweben würde? Wäre das so, dann müsste man sich die Frage stellen, ob die Freunde auf Facebook denn echt sind oder nicht. Ich sehe sie auf dem Bildschirm, aber viele habe ich schon länger als ein Jahr nicht mehr gesehen. Oder diese Fernbeziehung, die man über den Computer pflegt, was ist damit? Insofern male ich keine landläufige Realität, sondern eine erweiterte, die im Wesentlichen im Computer entsteht, innerhalb der Welt, die sich aus dem Computer-Umfeld ergibt.

“Realität ist das, was wir mit Mitteln wahrnehmen können, die uns selbstverständlich geworden sind”, sagt der Medienwissenschaftler Mathias Mertens. Als wir in den Achtziger Jahren anfingen, mit dem Kopfhörer auf den Ohren in der Öffentlichkeit auf dem Walkman Musik zu hören, haben uns zuerst alle komisch angeschaut. Wir mussten uns anhören, dass wir in eine andere Realität fliehen.

Ähnliche Reaktionen gab es, als es mit den Computerspielen am C64 und Amiga losging oder mit Online-Rollenspielen und Smartphones. Mit der Zeit wurde dann alles akzeptiert. Doch die Erwachsenen, die ihren Kindern damit auf den Wecker gegangen sind, haben plötzlich kein Problem mit einem eigenen Facebook-Account. Die mediale Realität verändert sich also. Jetzt kann man überlegen, inwiefern ist ein Künstler, der eine Realität abbildet, die es (noch) nicht gibt, auch ein Träumer, der etwas vorwegnimmt, was sein kann?

Marc: Meine Gemälde zeigen etwas, das man so nicht greifen kann. Dafür muss man einen Computer einschalten, eine Software starten, ein Modell laden und so weiter. Das übersetze ich in etwas sehr Haptisches, in ein ganz klassisches Ölgemälde. Alles was du darauf siehst, hätte genauso auch vor 500 Jahren gemalt werden können. Ist es aber nicht, denn es gab die Motive und die Ästhetik nicht, wohl aber die Medien, also die Ölfarben und den klassischen Leinen. Ich sehe mich als jemanden, der diese erweiterte Realität, die sich da gerade auftut in etwas übersetzt, was man sich jetzt an die Wand hängen kann. Bis halt irgendwann Ikea seine Tapeten über ein AR-Brille ausspielt und nicht mehr im Laden verkauft. Das ist gerade eine Übergangsphase.

Den Astronauten hätte ich vor 500 Jahren nicht als Astronaut erkannt. Aber heute sehe ich darin eine Sehnsucht.

Marc: So ist es gedacht. Ich schaue, dass meine Arbeiten immer erst mal für sich gut funktionieren, ohne irgendeinen Überbau. Im einfachsten Fall ist das Bild eben nur dekorativ und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Aber es macht auch Spaß, die Zwiebel in der Hand zu haben, die du immer weiter aufschälen kannst. Was zeigt das Bild denn eigentlich? Hinter allen Arbeiten gibt es da schon ziemlich viele Gedanken, die ich mir gemacht habe. Bei dem Astronauten ist es eben genau dieses Sehnsuchtsthema, eigentlich schon fast eine mystische Auseinandersetzung mit der Technologie und dem nicht mehr Erklärbaren. Der Astronaut steht für das ultimativ Technologische. Er versucht nach dem Licht zu greifen, das zieht sich durch die Serie hindurch. Das Licht steht für mich für das, was man nicht mehr erklären kann – ob ein höheres Ziel oder ein Gott oder was auch immer. Eben etwas, was man mit Technik nicht mehr erklären kann. Für mich gibt es keinen großen Widerspruch zwischen Technologie und Glaube. Ich denke, es gibt irgendetwas Höheres jenseits der Grenzen dessen, was wir erklären können. Das ist eben mein Versuch, das in diesen Bildern zum Ausdruck zu bringen.

Alleine schon das Schöpferische ist schwer nachvollziehbar und erklärbar. Selbst wenn man die ganzen biochemischen Zusammenhänge irgendwann begreifen wird, momentan ist das noch eines der größten Mysterien.

Marc: Ja, und selbst wenn man das irgendwann erklären kann, dann gibt es wieder neue Fragen. Bei all diesen Technologiegesprächen ist das ja das zutiefst Menschliche, eben immer weitere Horizonte erforschen zu wollen, etwas Neues auszuprobieren, die Neugier, die Kreativität. All das braucht ja irgendein Medium und Werkzeuge und momentan sind die geeignetsten Werkzeuge halt Algorithmen.

Gibt es denn ein Zukunftsversprechen, das du in deinem Leben erfüllt sehen möchtest?

Marc: Da bin ich ganz pragmatisch. Selbstfahrende Autos. Es nervt mich total, durch enge Straßen zu fahren und einen Parkplatz zu suchen. Es wird aber wohl noch relativ lange dauern, bis das so uneingeschränkt verfügbar ist. Mir geht es dabei auch nicht primär um die Technik, sondern um das, was mein Leben einfacher und schöner macht. Wenn Technik dazu beitragen kann, fein. Hier liegen Papier und Kugelschreiber, weil es eben manchmal leichter ist, einen Kugelschreiber zur Hand zu nehmen und etwas aufzuschreiben als den Rechner aufzuklappen. Man greift zu dem gerade passenden Werkzeug. Und auch ein Kugelschreiber war irgendwann mal mega-innovativ.

Ich hätte jetzt auf den Weltraumspaziergang getippt.

Marc: Ist mir zu gefährlich. Dafür habe ich zu wenig Vertrauen in die Technologie. Ich würde auch nicht zum Mars mitfliegen.

Du meinst, je besser man Technik kennt desto besser kennt man auch ihre Macken und Fehler?

Marc: Es ist ja alles von Menschen gemacht. Selbst eine Maschine, die sich selbst nachbaut oder ein Code, der sich selbst ausgibt, ist auch nur von Menschen entwickelt worden. Das kann alles so komplex sein, dass wir es nicht mehr komplett durchblicken. Aber selbst ein Zug war irgendwann megakomplex und man dachte, bei 30 km/h zerfetzt es einen. Es war eben neu. Aber letztendlich ist das alles menschengemacht und es braucht immer eine Phase, um sich daran zu gewöhnen. Manchmal geht das auch schneller.

Im Moment habe ich den Eindruck, dass viele Revolutionen gleichzeitig passieren. Benedikt Herles beschreibt das in seinem Buch „Zukunftsblind“ sehr gut. Wir reden jetzt über die Digitale Revolution, aber was in der synthetischen Biologie aktuell passiert, ist unglaublich. Vor allem mit welchem geringem finanziellen Aufwand man in dem Bereich entwickeln kann.

Während der Industriellen Revolution hatten wir eine gewisse Zeit, uns anzupassen, doch das wird jetzt schwieriger. Alles passiert sehr schnell. Meine älteste Tochter hat mir vor kurzem ein Blatt aus dem Biounterricht gezeigt mit den fünf Kriterien des Lebens. Ich hatte vor 30 Jahren exakt den gleichen Hefteintrag in der Schule. Inhaltlich stimmt das noch alles, aber die Schule bereitet unsere Kinder immer noch auf die industrielle Zeit vor.

In Deutschland gibt es eigentlich eine lange Tradition und eine große Affinität zu Werkzeugen und ihrer Perfektionierung. In den 80er Jahren in der C64-Szene kam das coolste Zeug noch aus Deutschland und Schweden. Aber irgendwann war das weg, oder man hat zumindest davon nichts mehr mitbekommen. Und heute haben wir eine eher averse Einstellung gegenüber flimmernden Bildschirmen. Wie erklärst du dir, dass es beim Digitalen keine Kontinuität bei uns gibt?

Marc: Ich befürchte, das ist ein Zeichen von Sattheit. Es hat ja alles noch gut funktioniert und wir haben ja auch Einiges aus dem Industriezeitalter rausgeholt, wir waren damit noch lange nicht am Ende. Es gab nicht genug Anreize, um sich mit dem Digitalen auseinanderzusetzen. Wenn man dagegen so ein Land wie Estland nimmt: Die wußten, sie haben keine Ressourcen, das Land ist nicht groß, sie haben keine Industrie. Da bleibt gar nichts anderes übrig, als alles zu digitalisieren. Es gab gar keine Option und sie waren geschickt genug, die richtigen Leute einzusetzen. Wir haben uns eben zu lange im eigenen Saft gedreht und es ist ja auch nicht so, dass die Politik die großen Revolutionen ausgerufen hätte. Wir haben sehr stark auf Kontinuität gesetzt. Das sieht man alleine schon daran, wie lange hier ein Staatsoberhaupt das Land regiert. Das hat natürlich sehr viele positive Aspekte, aber lädt auch nicht unbedingt dazu ein, zu sagen: So, jetzt machen wir mal was anderes!

Du hast eben kurz angesprochen, dass viel in der synthetischen Biologie passiert. Wissenschaftler und Laien werden zu Designern von einzelnen Molekülen, Zellen und Organismen und können mit wenig finanziellem Aufwand biologische Systeme mit neuen Eigenschaften erzeugen. Der schwedische Philosoph Nick Bostrom hat im letzten Jahr ein Diskussionspapier mit dem Titel The Vulnerable World Hypothesis veröffentlicht. Er argumentiert darin, dass durch die Demokratisierung der Produktionsmittel auch die Herstellung von Massenvernichtungswaffen theoretisch für jeden Menschen möglich ist. Wenn man sich die Möglichkeiten anschaut, die CRISPR bietet, dann ist das nicht sehr weit hergeholt. Unter der Prämisse, dass es in jeder Population eine gewisse Anzahl an Verrückten gibt, ist es für Bostrom folgerichtig, dass es einen Überwachungsstaat braucht, der möglichst schnell eingreifen kann. Wie siehst du das?

Marc: Bei der Schlussfolgerung wäre ich jetzt nicht dabei. Es gibt auch eine andere Alternative, nämlich, dass der Mensch an sich mittlerweile so aufgeklärt ist, um eben keine große Institution mehr zu brauchen, die einem sagt, was man worüber denken soll, sondern dass man selbst in der Lage ist, das einzuschätzen und zu sagen: OK, macht eure Experimente, aber am Rand der Petrischale ist Schluss, Freunde! Und nicht erst, wenn der große Konzern angefangen hat, das für sich zu entdecken und es für den Einzelnen dann zu spät ist, etwas dagegen zu tun.

Wenn wir sagen „Holen wir uns die Zukunft zurück“, dann verstehe ich unter „wir“ wirklich wir alle. Und das gelingt nur, wenn sich viele mit der Zukunft auseinandersetzen. Und das kann damit beginnen, sich ein Bild anzuschauen und ein paar Sätze darüber zu wechseln. Das ist eigentlich eine ureigene Aufgabe von Kunst: Gespräche zu starten und eine Konversation zu führen.

Aus dem Grund bleibe ich mit meinen Bildern ziemlich konkret. Es gibt dazu ein paar Eckdaten, die dazu gehören: am Computer entworfen, in Öl gemalt und so weiter. Es geht gar nicht darum, was ich mir dabei gedacht habe. So kann man Gespräch starten und sich damit auseinandersetzen. Bei vielen zeitgenössischen Kunstwerken ist das schwierig, weil sich ein Künstler in seinem Kopf etwas gedacht hat, was kein anderer nachvollziehen kann. Darauf kann man auch kein Gespräch aufbauen, weil es zu beliebig wird. Nur wenn man Gespräche startet und Diskussionen führt, kann eine größere Anzahl an Menschen eine Form von Aufklärung erfahren, die uns dazu befähigt, Gut und Schlecht für unsere Gesellschaft zu erkennen und sich frühzeitig dafür oder dagegen zu entscheiden. Dann brauche ich auch keine Institution mehr, die mir das vorkaut. Das weiß ich dann schon selbst.

Das ist eine schöne Definition für die Kunst der Digitalisierung. Dass sie Gespräche startet und vernetzt.

Marc: Genau darum geht es.

Du willst Marc live und in Farbe sehen und seine Bilder selbst anschauen! Dann sei dabei bei 1E9 the_conference am 11. Juli in München!